レシピ8:新しい風、アジアの香り―前編

誠史から連絡があったのは、それから3日経ってからのことだった。

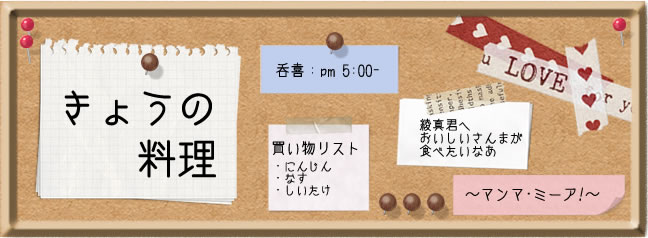

『この前はありがとう。献身的な姿が可愛かったよ。すっかりよくなったから、そろそろ

綾真君の顔が見たいな。今日はお店寄らせてもらうよ』

表示されたケータイのディスプレイを綾真は3秒で閉じた。背筋にぞわぞわっと寒気が走る。

最近、誠史の態度が見境なくなってきている気がするのだ。それを許してきたのは自分だし、

今でもあの勢いで迫られるとどうにも拒絶できない。好きか嫌いかという二者選択ならば

好きなのだろうと思うが、そこに恋愛感情が入っているとは思いたくなかった。

「集中!」

綾真は身支度を整えると呑喜の厨房へと向かった。

「いらっしゃい……久々のご登場やね」

「こんばんは」

高森の声で、客の皿を片付けていた綾真はピクンと身体を強張らせた。この声の持ち主が

すっかり元気になった誠史のものだと一言で分かったからだ。

「いらっしゃいませ」

久々の再開にもっと派手なパフォーマンスでも仕掛けてくるのかと思ったが、ここが店だと

いうことを思い出して、綾真は一人恥ずかしくなった。

ここでは誠史は普通の客と変わらない。普通に飲んで、食べて、そして帰っていくだけだ。

裏でこっそり会ってしまっている所為で、段々境界線があやふやになってしまっていくこと

に恐怖を感じた。

誠史は入り口で綾真の方も振り返って軽く会釈すると、高森に頭を下げた。

「もう一人いるんだけど、いい?」

「ええ勿論」

誠史が誰かを連れてくることは稀だ。綾真の記憶の中でも数えるくらいしかない。どんな

人間なのかドキドキしながら綾真は客を待った。

「らっしゃいっ」

誠史に続いて入ってきた客は、30代後半の男だった。綾真はその男が誠史の同僚なのか判断

が付かなかった。

何故ならば、彼はスーツもバッグも靴も全てがブランドで固められていて、身体全体から

溢れ出しているオーラがただのサラリーマンのものと思えなかったからだ。

(キラキラしてる……)

「こんばんは」

この男は店に似つかわしくないと思ったが、そんな綾真の思いとは裏腹に、ブランド男は

自然に店に入り、自然にカウンターに座った。

「いらっしゃいませっ」

綾真は唖然としていた顔をすぐに戻して、声を上げた。

「高熱出したんだって?」

高森はすっかり元気そうになった顔を見て笑った。

「その節はお世話かけました。綾真君の特製粥食べたらあっという間に治りました。綾真

君ありがとね」

この笑顔の裏で歯が浮くような台詞を吐いていると思うと耳朶が熱くなる。それで、綾真

も照れ隠しに感情を殺して言った。

「もう、大人なんですから、あんな高熱出す前にちゃんと病院行ってくださいよ」

「あはは、もうあんな高熱出さないから大丈夫だよ」

「何なんですか、その根拠のない自信」

二人のやり取りを聞いて、ブランド男がふいに会話に入ってきた。

「へえ、新村が行き付けの居酒屋って言うから、何かと思ったらお目当てがいたって事か」

何をしゃべりだしたかと思ったら、際どい言葉を吐き出して、綾真を見上げニタニタと

笑った。綾真は思わずブランド男を凝視した。誠史はこの男に何を話したのだろうか。

しかし誠史を見ると、余裕の表情で頷いていた。

「そうそう。彼の作る料理は絶品だからね。俺はすっかりこの店の虜ってわけ。まあお前

も自分の舌で味わってみるといい」

「ふうん?」

意味ありげな笑みのまま男は頷いた。

「綾真君、俺いつものね。あと、こっちにビール」

「!!……はい」

綾真は手早く誠史の為にいつものを、ブランド男には突き出しとビールを用意した。

今日の突き出しは筑前煮で、最近やっと高森から合格点をもらった綾真が作ったものだ。

ブランド男は筑前煮をじっと見詰め、やっと箸をつけた。

彼も誠史同様、偏食家なのだろうかと綾真は不安になった。類は友を呼ぶと言うし、筑前煮

が嫌いだとこの間堂々と宣言していた誠史を思い出すと、綾真はテンションが下がる。

ブランド男はビールには手をつけず、筑前煮を目を閉じて味わっているようだった。

「うん。いい味だね。これは、大将?それとも君が作ったの?」

「……!?……あ、俺、です!」

「うん。出汁がちゃんと効いていて、味付けで素材を殺してない。いいね」

そう言うと、ブランド男は漸くビールに口をつけた。

「うんうん。旨い食事と、旨いビール。いいんじゃないの」

上から視線に違和感を感じながらも、綾真は愛想よく頭を下げた。誠史は僅かに動揺する

綾真を見逃さなかった。そして、盛大に溜息を吐くとブランド男を睨んだ。

「物色するなよ」

誠史の視線に、ブランド男も自嘲した。

「ごめん、ごめん。ついうっかり」

「その口が、よく言うな」

ふんと鼻を鳴らして誠史が自分のビールに手をつけると、ブランド男は胸ポケットから名刺

入れを取り出した。名刺入れまで、綾真でも一目で分かるモノグラムの入ったブランド品で

綾真はそこにただならぬ気配を感じた。

ブランド男は名刺を取り出すと、高森に丁寧な挨拶をした。

「突然に申し訳ございません。私、飲食店経営コンサルタントをしております南里(なんり)

と申します」

手渡された高森も受け取った途端、顔の表情を強張らせた。

「だから、何の説明もせずにいきなり挨拶をするな。高森さんたちビビってるだろう」

「でも、後でコソコソするよりいいかなって」

そう言いながらもう一枚名刺を取り出すと、綾真にも丁寧に挨拶を続けた。

「今日は本当に偶然、新村君と再会しまして、彼が足しげく小料理屋に通っていると言う

ので彼を虜にする味とはどんなものか自分も知りたいと思って付いてきた次第です。他意は

ありませんので、驚かせてしまって申し訳ありません」

「は……はい……」

綾真は返答に困り、誠史を振り返る。誠史は首を振ってオーバーなリアクションをした。

「この人ね、元ウチの会社の社員で俺の同期。今は時々仕事で世話になったりもするんだ

けど、少々強引でねえ」

「新村に言われたくないけどな、最後の一言は」

その言葉に綾真は唖然としていた表情から、一気に表情が崩れた。くすっと小さく笑った

綾真を見て、南里もニヤっと笑う。

「思い当たる節、あるでしょう?」

「……い、いえ」

「回答に困る質問をするな。だからお前を連れてきたくなかったんだ」

誠史はぶずっとした表情で再びビールを煽った。

けれど、何里はニコニコと笑って、呑喜でのひと時を十分満喫したのだった。

「今日こそ、ちゃんと話付けてきてよね、綾真君!」

「そうよ。一体いつになったら王子と鍋ができるのよ」

「早くしないと12月に入っちゃう」

綾真は昼間にこぞって女子達から言われた言葉を思い出して気が重くなっていた。

専門学校に通っている友人は、やはり飲食系のバイトをしていることが多く、そうなると

年末は忙しくて集まる暇がないのだ。

クリスマスもお正月も返上でバイト三昧な彼女達の唯一の楽しみが誠史との鍋だと豪語

するので、綾真もそろそろ重い腰を上げなくてはと思っていた。

綾真は呑喜の壁に掛かっている時計を見上げた。

いつもなら誠史が来る時間だが、最近は本当に忙しいらしく、風邪が治った後も週に1度か

2度訪れればいい方だった。

(別に待ってるわけじゃないし)

心の中で言い訳して、綾真は帰っていった客の皿を下げる。身体を動かしていないと、余計

なことを考えてしまうからだ。自分がそこまでぎりぎりに追い詰められていることを綾真

はまだ気づいてなかった。

今日も来ないコースかと思っていると、店のドアが開いて、長身の誠史が頭を下げながら

入ってきた。

「らっしゃい」

「いらっしゃいませ」

綾真は顔の筋肉が緩みそうになるのを、身体の底から力を入れて防いだ。

誠史は2杯目のビールに口をつけていた。テーブル席の客が勘定を済ませて帰っていくと

客は誠史一人になった。今夜も誠史は閉店時間を越えそうだ。それを許している高森に

誠史は頭を下げる。

「いつも、ありがとうございます」

「誠史君は綾真にとってもちょっとばかり特別な客みたいやから。ま、気にせんとゆっくり

食べてって」

高森にそんな風に思われているのが恥ずかしくなって、綾真は話を逸らすために南里の話

をした。

「そういえば、あれから南里さん来てくれるんですよ」

「えぇ……あいつ、来てるの」

ところが誠史の反応はあまりいいものではなかった。確かに一緒に来たときも親友という

よりは悪友のような関係に見えたし、お互い腹の内を探っているような部分もあった。

「はい。二度ほど来てくれましたよ。飲食業界の事情を知ってる方なので、面白いと言うか

為になるというか」

綾真が南里を評価すると、誠史は冷めた声でふうんと呟いた。それが幼い子どもが拗ねている

みたいな反応に見えて、綾真は誠史の別の面を見た気がして、心がくすぐったくなった。

「やっぱり教えなきゃよかったな……」

「営業妨害ですよ」

最後の負け惜しみみたいな台詞に、綾真が耐えられなくて笑い出すと、誠史も苦笑いした。

誠史はビールで一息つくと、真顔に戻って綾真を見上げた。

「でもさ、大丈夫?南里から変なことされてない?」

「変なことって?」

誠史は高森の方をチラッと見て、言葉を選んだ。

「……営業されたりとか?」

「営業……?」

南里の仕事と言えば、飲食店プロデュースだ。要するに綾真に店を出さないかと唆されて

ないか、誠史は心配していたのだ。誠史の言葉を理解して綾真は首を振った。

「あはは、まさか。俺はまだまだ修行の身ですから、大丈夫ですよ。それに、万が一そんな

お誘いがあったとしても、断りますよ」

誠史がまだ不満そうな顔をしているので、綾真は更に話題を探した。

「あ、ところで……」

「なあに?」

出来ればこの話題はここでしたくはないのだが、わざわざ後から電話するのも悔しくて

綾真は心にのった重石を外しにかかった。

「鍋の約束って、まだ有効ですか?クラスの女の子達が会わせろ会わせろうるさくて……」

「ん?……ああ、いいよ。いつにするの」

「誠史さんの予定に合わせますよ。……っていうかみんな意地でも合わせてくると思います

ので……」

「鍋はいいけどさ、会っても別に感動するような人間じゃないよ?俺は」

二人の会話を聞いていた高森が珍しく驚いた表情で話に加わってきた。

「なんや、綾真、女の子にせがまれて誠史君と鍋するのか」

綾真は急にばつの悪い表情になって、小声で答えた。

「俺が美浦に誠史さんが子役してたって話してたのを、目ざとく聞かれたんだ。そしたら

会わせろ、鍋いっしょにさせろってうるさくて……」

本来なら客の情報は他人にしゃべっていいものではない。誠史の子役の話題があまりに飛び

抜けていたからだとしても、褒められた行為ではなかった。

高森は言葉には出さなかったが、眉を上げて溜息を吐いて見せた。

「いいんですよ、どうせもうテレビに出た所為でバレバレなんですから」

その様子を見て、誠史がフォローに入った。誰だって職場でそんな衝撃的な出来事があれば

友人の一人や二人に話したくなるものだ。

「本当に申し訳ありません」

高森が頭を下げると、綾真も慌てて頭を下げた。

「いいんだよ、本当に。それよりも、鍋の日取り、今週末でどうかな?」

「あ、はい。お願いします」

「じゃあ夕方、うちにおいで。あいにく、調理道具だけはそろってるから」

誠史が皮肉っぽく言うと、その場は苦笑いに包まれたのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13