レシピ8:新しい風、アジアの香り―鍋編

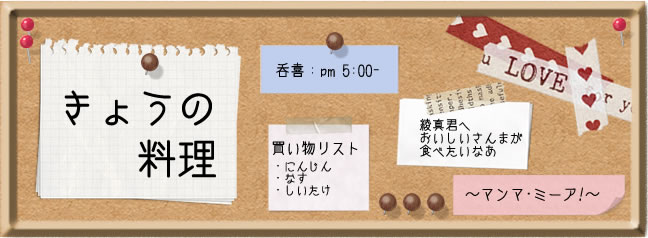

誠史は主役のごとく鍋の特等席に座っていた。二つの鍋の真ん中に座って乾杯の音頭を

取ると、周りの女子とグラスを重ねてニコリと笑って見せた。

絵に描いたような紳士っぷりと王様っぷりに内心呆れていたが、輪の一番端っこにいた

綾真を見つけると、誠史はその名を呼んだ。

「鍋奉行さん、よろしくね」

「あ……はい」

綾真が隅から鍋の蓋に手をかけようとすると、誠史は自分の場所を右側に避けながら、一人

分の空間を作った。そして、ずるずると引っ張られて、綾真は誠史の隣に座らされた。

「そんな隅からやったら危ないでしょ」

誠史にそう声を掛けられたのはわかる。勿論、鍋を作ったのが自分なのだから、鍋奉行しろ

といわれるのも承知だし、やるつもりだった。

「だけど、なんで俺、誠史さんの隣なんですか」

「鍋奉行なら、一番いい位置で、振り分けてくれなきゃ」

もっともらしい理由をつけて誠史はまんまと綾真を隣に座らせただけだ。誠史の魂胆が丸

見えなのが恥ずかしくなって、綾真はそれ以上の反論もせず、鍋を取り分けることだけに

気持ちを向けた。どうか自分の先端が赤くなっていませんようにと祈るばかりだ。

綾真は二つある鍋のうち、湯気が立ち昇っている方の鍋の蓋に手を掛けた。開けると蒸気

と独特の匂いがリビングを包んだ。

「うわぁ!この匂い、やっぱり八角かぁ!うま辛?美味しそう!」

「八角、好き。……でも、綾真君チャレンジャーだね」

「綾真のことだから、得意のキムチ鍋にでもするのかと思ってたけど、また捻ってきたな」

友人達は途端に料理人の顔になって綾真の鍋を覗き込む。綾真はちょっとだけ得意になって

説明した。

「家に八角余ってたんだ。角煮や炒め物ばかりで他に使い道ないかなって思ってたから、

アジアン風の鍋にしてみた。ここにいる本科生は全員スパイス大丈夫だろうし、キムチ鍋

もいいけど、いい加減鍋のレパートリー増やしたいし、皆の反応見れたらいいかなって。

ちょっと実験鍋。で、もう一方は保険で安パイの豆乳胡麻鍋な。無理だったらこっち食っ

といて」

心配になって綾真はちらりと誠史を見上げた。誠史は難しい顔をしていた。好きなのか嫌い

なのか判別できない顔だ。

「これが八角っていうものの臭い?台湾の臭いだ」

「あはは、言えてる」

「台湾行くと服まで八角の匂いが染み込むよな」

「帰国した後に親にめっちゃ嫌がられた。このくっさいの一緒の洗濯機で洗いたくないから

コインランドリー行けとかね」

「確かに匂いは思いっきり歓迎できるものではないけど、大事なのは味だからね。綾真君

俺の分、肉多めでおねがい」

どこが味重視なんだと突っ込みたくなる言動だ。綾真は一通り食材に火が通っていることを

確認すると全員に箸をつけていい合図を送った。そしてまめまめしく誠史の小鉢に注文

通り「肉多め」でよそったやった。

「どうぞ。野菜も食べてくださいね」

「はいはい、食べるよ。……あれ?なんか野菜がヒラヒラだね」

「野菜はピーラーで細くしてあるんです。これなら、野菜嫌いにも食べやすいかなって。

まあ濃い味の鍋は野菜が食べやすいとは思いますけど。水菜と同じ感じにして、なんちゃっ

てハリハリ鍋アジアン風です。なんか俺の料理、なんちゃってが多いですかね」

「へえ、旨そうじゃん」

「そう言ってもらえると光栄です」

二人の掛け合いを不思議そうに見ていた友人達も、自分の小鉢に鍋をよそい始めた。綾真

はコップに注がれたビールを一気に飲み干した。自分の作った料理を同級生に振舞うとき

は、やはり緊張する。評価を受けているわけではないのだけれど、心の中で評価は下して

いるはずだ。

「うん。いける。旨いよ」

一番初めに口にした誠史が呟くと、同級生達も口々に言った。

「ホント、美味しい」

「さすが綾真君!」

「スパイシーだから、ガツガツ食べれるっすね」

綾真は内心ほっとした気持ちで皆が鍋をつつく姿を眺めていた。

一杯目の鍋が空に近くなると、メンバーの顔もアルコールで緩んでいた。いつもよりリップ

サービスが過剰だと誠史のしゃべり方を見ながら思ったが、綾真もその場の雰囲気を楽し

んだ。そして話が綾真と誠史の出会いになると、綾真は誠史が、いかにひどい偏食客なの

かを皆に聞かせた。

「……とにかくさ、こんな偏食児みたことないって思ったわけ。毎回毎回野菜ばっか残し

やがってこのやろう、だよ。で、そこからは料理人と偏食児の戦い」

「綾真君鍛えられていいんじゃない?」

「……もう、そう思うことにしてる。今日だって、野菜嫌いがちゃんと食べられるように

鍋の野菜、ピーラーで剥いたんだからさ」

本科生に野菜嫌いの心配はない。この鍋を想定したのは他でもない誠史の為だった。

「こらこら。綾真君、勘違いしてるでしょ?俺は野菜が嫌いなわけじゃなくて、口にした

くない料理にたまたま野菜が多いだけなんだよ?」

「それを野菜嫌いって言うと思うんですけど」

「野菜嫌いだったら、綾真君の作ったご飯、俺食べてないよ。それに、今は綾真君が俺の

舌を変えてくれたからね」

誠史はそう言うと、綾真の作ったキムチ肉じゃがに手を伸ばした。

「ん!……旨い!」

確かにこの肉じゃがだって、キムチを入れたのは誠史の為だ。今日の鍋会で綾真が思った

事は、何でも食べられる本科生に美味しいものを食べさせたいというより、誠史が美味しく

食べられるものだった。それが本科生のメンバーに知られても、深読みされなければ、ふうん

そうか、で済む話だ。皆が誠史に会いたがって無理に開いてもらった鍋会なのだから、誠史

をもてなすのは当たり前なことだろう。

けれど、今の綾真は過敏になりすぎていた。自分の気持ちがちょっとでも誠史に傾いている

のではないかと思われる言動に動揺を隠せないのだ。

「やっぱり愛情こもってると旨いなあ。ダイレクトに感じちゃったよ」

「別に誠史さんの為に愛情を込めたわけじゃないです!勝手に傍受しないでください」

誠史は相変わらず、スレスレな言葉を綾真に掛ける。綾真は真っ赤になって反論した。

「そうかなあ?綾真君の手料理は愛情に溢れてると思うけど。ねえ?」

誠史が周りの女子に同意を求めると、女子達はうんうんと頷いた。

「食べる人の事を考えて作ってるって感じが凄くするんだよね、綾真君のご飯って」

「自然と食べてる人が笑顔になるのが綾真君の料理なんですよ。学校でもそう言われてるの」

「はは、そうなんだ。それで俺は顔が緩みっぱなしなんだね」

「誠史さんは最初からそんな顔ですよ!さあ、次の鍋も出来ましたからどうぞ」

さっさとこの話から離れて欲しくて、綾真はぶっきらぼうに言った。

恥ずかしさを隠すために無言で誠史の小鉢に新しい鍋をよそうと、小声でどうぞと言った。

しかしそれは返ってメンバーの注目を集めることとなって、裏目なった。

「へえ……なんか、いつもの綾真さんと違う」

「違うって、何が!?」

誠史といるところを見られていると、いつ自分達の微妙な関係がばれてしまうのではない

かという恐怖が付きまとう。友人の言葉にムキになって反論する姿が余計に何かを隠して

いるように見えて綾真は自分の態度に更に動揺した。

「何がって言われると何だろう……」

友人が困っていると、女子達がクスクスと笑い出した。

「キャラ崩壊してるんじゃない?」

「そうそう。綾真君って何か頼れる兄貴分みたいなところあるじゃない。優しくて、皆に

声掛けてくれたり、気つかってくれたり。だけど、誠史さんといるとちょっとアレだよねー」

「わかるー。別の一面みちゃった的な?」

「逆に、ギャップ萌みたいな?」

酔っ払いの女の子達はギャハハハと下品な声を立てて笑いあった。誠史が興味深そうに

その質問に食いついた。

「普段の綾真君ってどんななの?」

「なんかすっごい『いい人』で頼れるけど隙が無いみたいだよね」

「私には安パイな感じかな。綾真君って料理上手いでしょ?それにお店にも立ってるから

悩み事を何でも聞いてくれる頼もしいお兄ちゃんみたいな。元気ないときに、ご飯作って

貰ったことあるけど、何故か恋に発展しないっていう」

「優しいけど、手の内見せないとこあるからな、こいつは」

美浦も女子達の評価に頷いてみせた。綾真は益々自分の立場が悪くなっていく気がして

逃げ腰になっている。誠史をちらっと見上げれば、誠史は余程楽しいのか、目じりを下げて

話を聞き入っていた。

「あ、でも!この前の『恋してるかも発言』とか、あの辺りからちょっと雰囲気変わった

よね」

「なあに、それ」

誠史が面白そうに突っ込むと、女の子達は脚色をつけてその話をした。

「恋わずらいの溜息ついて、葉っぱ散らしてたのよね」

「花占いしながら、好き、嫌い、好き、嫌いって……あんなイメージを想像してもらえれば

間違いないですよ!」

「恋に悩む乙女みたいだったよね」

「私達、全力で応援するって決めたの」

「へえ……」

誠史が訳アリな顔をして綾真を見下ろす。綾真はムキになって怒った。

「恋とか、勝手に決めるなって!!大体あれは、美浦が勝手に言い出したことだろ。それに

お前ら、脚色付けすぎ!」

「ああん?綾真のアレが恋わずらいやなかったら、あの溜息はなんだったん?」

美浦の反論に綾真は即答できなかった。自分だってこれが何なのか分からないのに、答え

られるはずが無いのだ。

「……ただの考え事」

「苦しい言い訳だね」

誠史に指摘されて、綾真は一気に頭の中が沸騰した。

「お前ら、俺をいじるな!」

クスクスと笑う誠史に顔を真っ赤にして綾真は立ち上がった。

「トイレ!いってくる!」

逃げ出した綾真を全員が笑ったが、綾真は振り返らずにリビングを抜け出した。

綾真が随分長いトイレから帰って来ると、二杯目の鍋もすっかり空になっていた。鍋が空

いて、誠史の隣に座る名分もなくなったので、綾真は美浦の隣へと逃げるように座った。

「長いトイレやな。腹でも下した?」

ニヤっと笑われて、綾真もふんと鼻を鳴らした。気持ちは全然整理できていないが、火照っ

た顔は冷やすことができたと思う。このあとで、誠史になんて茶化されるかと思うと頭が

痛くなるが、何時までもいじけていても仕方が無い。綾真は半ばヤケクソになって目の前

のビールに手を掛けた。

テーブルでは鍋を撤去すると、やっとつまみが顔を出した。美浦の隣で女子達がサラダに

一斉に手を伸ばしている。それを目ざとく発見した男共もサラダに手を掛けた。

「このサラダ、美浦さんですよね?……ああ、めっちゃ旨い!!」

男共の中には美浦信者がいるのだ。綾真は感動して食べる姿を微笑ましく眺めた。

「あたしも思った。このモッツァレラ、なんか違うよね」

「そりゃあ、美浦のモッツァレラはプロと同じルートで仕入れてるから」

綾真が説明すると、一同は感嘆の声を上げた。

「さすがだなあ。やることが凄い。やっぱり一番に店を出すことになるのは美浦さんです

かねえ?」

「出すならイタリアンですか」

「美浦君が店だしたら、あたしそこで雇ってよ。就職決まってるけど、美浦君のお店で働

けるなら蹴っちゃう」

「あたしも!ドルチェ作るわ!」

外野がキャッキャと騒ぎ立てると、美浦はすぱっと切り捨てた。

「あと10年はない」

「……うん。ないだろうね」

綾真も頷く。美浦の志がどこにあるのか、綾真は知っているのだ。

「そうかなあ。お世辞じゃなくて、イタリアンのお店より美浦君の方が美味しいよ?」

「そうそう。ネットで5つ星とか付いてて期待して行っても、『アレ?美浦君のパスタの方

が美味しい』ってこと何回かあったよ」

「まあな。はっきり言って俺の方が旨いと思う店もある。でも、俺が目指してるのはそこ

そこ旨いってレベルやないし。それに俺、卒業したらイタリア行くから」

「え?マジっすか」

「本場で修業とか、マジかっこいい」

「お前だって、ホテルの就職決まってんやろ。単身東京に殴りこんでくんだから、イタリア

行くのとそう変わらん」

「そうっすかねえ……国内と海外じゃ雲泥の差だと思いますけど」

「そうじゃない。腹構えの問題や」

「……はい」

「せやから、一番に店を出すのは俺じゃないやろうな。まあ、お前らがモタモタして何十年

も掛かってたら知らんけど。一番近いのは綾真じゃねえの?」

「俺?!」

「……そっかあ。綾真君なら、お店出来そうだよね。呑喜もあるし」

「だから呑喜を継ぐって話ははおじさんが引退してからだって。それに、俺も修行に出な

きゃって気持ち、分かる……料理人としては、もっと上見たくなるよな」

「綾真君、修行に出るの?」

思わぬところで誠史に突っ込まれて、綾真は恥ずかしくなった。

「修行っていうか、就職ですけど。呑喜に就職する前に世の中見て来いっておじさんも

勧めてくれてるので『さと泉』に……」

美浦には就職先を知らせていたが、それ以外のメンバーは初めて知ったようで、皆異様

な雰囲気でどよめいた。さと泉は、この界隈では知らぬ人はいない老舗の高級懐石で、

綾真とて、そこに就職が決まったときは身体の底から震えたものだった。

「すげぇ……さすが、綾真さん」

「老舗!京懐石!」

「やっぱり、トップクラスは就職先が違う」

「イタリアに老舗。トップ2は別格だよなあ」

「だから、老舗に就職したって一番下っ端なんだから。まずは雑用だろうし、カウンター

に立てるようになるかどうかだってわかんないんだよ?立てたとしても何年後か……」

「綾真さんなら立てますよ。さと泉なんて緊張して入れないけど、カウンターに立ったら

絶対行きます!」

「はいはい。ありがたくその言葉は貰っとくよ。でも、その前に卒展の心配しろよ?」

綾真に禁句を言われて、メンバーは一気に酔いが醒めたようだった。

「うわ、頭の痛い話題」

「いやあ、綾真君!今日は忘れていたかったのに!!」

「明日頑張るから」

嘆きや逃避の声を聞き、綾真は呆れて首を振った。

「レシピ提出までもう時間無いんだぞ?」

「綾真さんはもう出したんですか」

「当たり前。……って言っても昨日だけどさ。そしたらティーチャーから本科クラスで

提出したの俺と美浦だけだって溜息吐かれたんだ。来週月曜締め切りだろ、大丈夫か」

「俺はメインはもう出来上がってるんです!アンティパストがダメだって突っ返されて」

「あ、あたしも。盛り付け図がダメだっただけだから、なんとか……」

テンションが下がっていくメンバーに綾真は渇を入れた。

「ほらほら、沈んでる場合じゃないだろ?……いい時間になってきたし、鍋会もそろそろ

お開きにして、頑張ろう、な?大丈夫、まだ間に合う。お前らならできるよ」

綾真の言葉にメンバーは鍋会の終わりを決めた。

そんなメンバー達の様子を誠史は興味深げに見守っていたのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13