レシピ9:炊飯ジャーに愛を込めて、炊き込んで――前編

この人はド変態なのだと綾真は、目の前にニコニコしながら料理を摘む誠史を見て思った。

昨夜、自分がどれだけ精神的に追い詰められて家に帰ってきたのか分かっているのだろうか。

誠史のマンションからどうやって自分のアパートまで戻ってきたのか、綾真は泥酔している

わけでもないのに記憶が残っていなかった。

朝、目を覚ましてからも、自分の置かれた状況が脳のキャパを超え、思考停止と回路迷宮を

繰り返した。今日は一日ずっとそんな調子で、今日が休日でよかったとさえ思ったほどだ。

目を閉じると、未だに瞼の内側がチカチカしている。誠史に唇を落とされたところだ。誠史

の瞳は今度こそ冗談ではなかった。それだけが分かった。

誠史の本気を知って、自分の気持ちに答えを出さなければいけない時期に来たのだと自分

でもやっと決心できたのに、カウンターに座ってビールを煽っている誠史を見ると、綾真

は脱力してしまうのだ。

昨日と、いやそれ以前と全く変わらない誠史。高森に勘付かれるわけにもいかないから、

普通を装っていることは勿論分かるのだが、昨日の出来事をなかったことにでもしそうな

勢いで接してくる誠史に綾真は一人で悶々とする羽目になった。

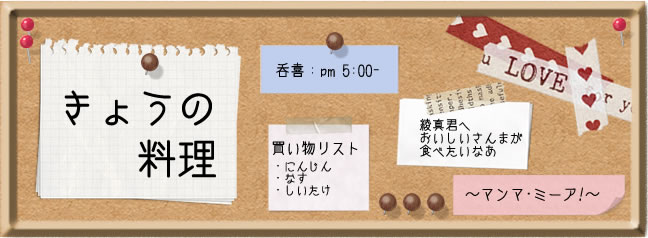

今日も呑喜はいつもと同じ空気で誠史を迎え入れ、誠史もそれを当然のように受け入れて

いる。まるで自分だけが別の世界を見ているような疎外感。

高森が天ぷらを揚げながら誠史に話しかけている。パチパチと油が跳ね、食欲をそそる音

を立てた。

誠史はいつものように穏やかな口調でそれに答えた。

「そういえば、昨日鍋したんだって?」

「ええ。若いエキスをたんまり吸い取っちゃいました」

「誠史君も十分若いよ」

「いやいや、15も離れてたらやっぱり若さにクラクラしますよ。終始圧倒されてました」

どこがだ。どの口がそれを言うか。あんたがキングだったじゃないか。綾真は内心毒付い

たが、表情には出さず黙々と料理を小鉢に盛っていた。

「どうしたの、綾真君」

誠史はそんな綾真にも普通に声を掛ける。

「はい?」

「なんだかお疲れの顔」

綾真は恨みがましい表情をちらりと見せ、わざとらしく言った。

「そうですね、最後に喰らったのが強すぎて酔いが抜けてないのかも」

「なんだ、綾真は二日酔いかあ?」

高森が呆れた顔で天ぷらを皿に盛った。

「……すんません」

返す言葉が見つからず、綾真は謝るしかなかった。高森は揚がったばかりの天ぷらを、自ら

テーブル席の客へと運んでいった。

誠史はその様子をくすりと笑って見せたかと思うと、昨日と同じ顔をして綾真を見上げた。

「!!」

あれは夢ではないからね、逃がさないからね、忘れないでね。無言の圧力に綾真は目を見

開いた。

呑喜では絶対に見せなかった顔だ。綾真の背筋が震えていると、テーブル客に天ぷらを出し

に行っていた高森が戻って、心配そうに綾真を覗き込んだ。

「おいおい、大丈夫か?」

「だ、大丈夫です!」

見れば誠史はいつもの顔に戻っていた。

日曜日の朝は遅かった。寒さで布団から起き上がるのが嫌になり、ベッドの中を何度も

寝返りをしながら、誠史の事を考えていた。

本当によく分からない人だ。思いっきり思わせぶりな態度を見せたかと思えば、次の日は

平然として自分の前に現れる。その繰り返しで、自分がどれだけ振り回されたか。

押すところと引き際を心得ている人間にしか出来ないことだ。自分は完全に掌で踊らされて

くるくる回っているだけだと綾真は思った。

誠史といると、常に神経を尖らせて、突いてくる槍から身を守らなければいけなかった。

どうしてこんなことになってしまったんだろう。どこで道を誤ったのか。ただの客だった

はずの誠史と恋愛で悩むなんてありえないことなのに。綾真は、誠史と親しくなり始めた

頃を思い出した。

初めは、自分より遥かに大人のくせに食に我がままなところや、優しい面影、醸し出す雰囲気

が父親に似ていると思った。だから、店員としてではなく一人の人間として誠史と親しく

なるのにも時間が掛からなかったのかもしれない。どこかで父親を想い、甘えていたと

綾真は自嘲した。

勿論今でも父親を彷彿させることもあるが、誠史を父親と思うことは多分、ない。

「普通、父親は息子にあんなことしないし!!」

綾真はあの夜を思い出して思わず叫んだ。自分の声が虚しく部屋に木霊する。そして声が空気

に吸収されると耳鳴りのような静寂が訪れた。

綾真は目を閉じる。このまま無になって自分が空気と融合できたらいいのに。何も考えず

何にも悩まずに空中をただ浮遊しているだけの存在だったら、どんなに楽だろうと綾真が

思っていると、静寂を打ち破るようにケータイが鳴り出した。

綾真はびくりと身体を強張らせ、ベッドサイドからケータイを手繰り寄せた。

ディスプレイには実家の電話番号が表示されている。綾真は渋々通話ボタンを押した。

「もしもし」

『綾真、おはよう!』

「ああ、母さん……」

『なあに、あなたまだ寝てたの?!』

「……何、こんな朝早くから」

『朝早くって、もう10時過ぎてるわよ』

「日曜の朝なんて10時でも早いんだよ」

母親は相変わらずハイテンションだった。いつも明るく前向きな母を綾真は尊敬もして

いるし、大切にも思っているが、今朝のだるい気分の中ではあまり受け入れたくない声

だった。

『っとに、勿体ないじゃない。折角のいい天気なのに。彼女とデートくらいしないの?』

「……生憎、してくれる彼女は募集中なんで」

綾真は寝返りを打ちながら盛大に溜息を吐いた。恋人募集なんて恐ろしくて出来るわけが

ない。誠史の顔がちらついて慌てて頭の中からたたき出した。

『綾真、ホントにいい人いないの?あんたもそろそろ結婚とか……』

「ちょっと待ってよ。いまどき23で結婚とか、出来婚以外で聞いたことないって。……ちゃん

と紹介する人出来たらつれてくから」

『そう?ならいいけど。心配だわ。高森の伯父さんには迷惑かけてない?』

「たぶん、大丈夫。で?何の用事?」

『あらやだ。用事が無ければ電話掛けちゃダメなの』

「……ダメってことは無いけど、何かあるんじゃないかって勘くぐるよ」

『何にも無いわよぉ。可愛い息子の声聞きたかっただけよ』

そういう冗談を言う時の母親は絶対何かを隠していると綾真は長年の勘から悟った。

「母さんこそ、大丈夫なの?あいつら、ちゃんと手伝ってる?」

「ぜーんぜん。二人とも部活と恋とお勉強で、お忙しいそうよ」

母親は半分嫌味交じりに言って笑った。綾真は年頃の妹弟を思い出して眉を顰めた。少し

は母の手伝いをして、生活を助けてやって欲しい。父を亡くしてからは、女で一つで自分

を育ててくれて、随分と苦労を掛けてきた。離れてみてそれがよく分かる綾真としては、

自分の好きなことばかりしている妹弟にやきもきしてしまうのだ。

「あいつら……」

「しょうがないわよ。だってまだ子どもなんだもん。全然気にしてないわよ」

「だけど、母さんだって生活楽なわけじゃないだろ」

綾真は就職して家を出てから、今までの恩返しと少しでも生活が楽になるようにと仕送り

を始めた。それは会社が倒産して呑喜のバイトが主な収入源になっても続いていた。

「ありがと。綾真のお陰で、貧しい食事をしなくて済んでるわ」

「それならいいけど。4月になったら、さと泉に就職できるし、もう少し仕送りも増やせる

と思うからさ」

「その仕送りだけど、もういいわよ」

「え?」

「働いてたときならまだしも、あんた学生でしょ?呑喜のバイト代から仕送りなんて、いくら

なんでも無茶すぎるわよ。綾真の気が済むならって思ってありがたく貰ってたけど、これ

からきっとお金も掛かるだろうし、気持ちだけ貰っておくから」

「でも、4月になったら就職するし」

「就職したらしたで、色んなお付き合いがあるでしょう?あんたは黙ってるとすぐ自分を

犠牲にしちゃうから。気持ちだけで十分よ」

「でも、そっちだって、あいつらの受験とか色々……」

「大丈夫。こっちはこっちでちゃんとやっていけるから」

「母さんのパート代だけでちゃんとやっていけるわけないじゃん」

「あら、あんまりお母さんを見くびらないでよ。新しい収入できそうなんだから」

「また働き先増やしたの!?」

「ふふふ、さあ」

母親はそれ以上言わせてくれなかった。結局それだけ言うと、ほぼ一方的に電話は切れた。

どうやら、母親はこの仕送りの件を言いたかったらしい。

「なんなんだよ……」

綾真は腑に落ちない気持ちで、日曜の朝を迎えたのだった。

日曜日の夕暮れは観光から帰っていく客で駅はいっぱいだ。疲れと充実と、名残惜しさを

ごちゃ混ぜにした表情が綾真は眩しかった。

この街に住むようになったのは父が亡くなってからだ。学生の頃は伯父の高森と一緒に暮ら

していたこともあったが、仕事を始めて一人暮らしになった。あの頃、自分が一人ぼっち

だと観光客のこの顔を見ると頭を過ぎったものだった。

父が恋しくて、かけがえの無い家族の日々が恋しくて、一人の部屋に帰ると落ち込んだ。

「傷は癒える、か」

いつの間にかそんなことで感傷に浸らなくなった自分に驚きながら、いつか誠史の言った

ことは本当なのだと悟る。だてに自分より15年も長く生きてないなと嫌味を思い浮かべながら

綾真は夕暮れの道を歩いた。

観光客が溢れ返る大通りから一本奥の通りに入ると急に静かになった。綾真は目当ての輸入

食料品店に足を踏み入れようとしたところで、入れ違いの客と身体がぶつかった。

「すみませ……」

「いえ、こちらこそ……あれ?呑喜の……」

声を掛けられ、慌てて顔を確認すると綾真は目を見開いた。

「南里さん!」

「こういうところで会うってやっぱり料理人だなあ」

南里は妙に感心して頷いた。

「南里さんも買い物ですか」

「仕事でね。今日はバイト休み?」

「ええ。今日はお店が臨時でお休みしてるんです……」

「そっか。じゃあ今日はのんびり買い物ってところかい?」

「お店覗いたら帰るだけですけどね」

「それ以外の予定はないんだ」

「まあ、そうですけど」

綾真が曖昧な返事を返すと南里はすうっと笑って頷いた。誠史とは違うクールな笑だと綾真

は思った。こんなときでも誠史を思い出す自分に胸がチクリと痛む。答えは見え隠れして

いるのに、決定的な回答を綾真は出せずにいる。怖いのだ。関係が崩れることも自分の気持ち

が溢れ出てしまうことも、何もかもが変わってしまいそうで怖い。

綾真が難しい顔をしていると、南里は綾真の背中をポンと叩いた。

「なんだか浮かない顔」

「そんなことないですよ」

笑ってごまかすが、南里は首を振って認めなかった。

「うん。そういうところが『俺悩んでます』オーラを更に際立たせる」

「……」

「そうだ。これからちょっとお店に顔出すんだけど一緒に来ない?買い物待っててあげる

から」

初めて南里を紹介されたとき、誠史に強引だからと言われていたが、誠史と違った意味で

強引な人だと綾真はやっと実感した。

「あの……」

綾真がうろたえていると、南里は背中を押して店の中へと促す。有無を言わさず店の中に

押し込まれて、綾真は深い溜息を吐いた。

綾真は一通り物色して店を出た。南里は近くのベンチに座ってタバコを吹かして待って

いた。

「もういいの?」

「はい……」

やはり有無を言わさず連れて行くつもりらしい。綾真は諦めて南里の傍へ歩いていった。

「この前オープンさせたお店の視察なんだよ。君も役に立つことあると思うし」

「そうですか」

「あ、夕食まだだよね?」

「はい」

「じゃあ奢ってあげる。食事メニューは力入れてる店だから安心して食べられるよ」

「いえ、そんな……」

「それに、そういう時は一人にならない方がいいんだよ」

「え?」

「君の顔からは悲壮感が漂ってる。一人になるとろくな事が無い」

前にもそんなことを言われたことがあると思って、それが悩みの本人、誠史であることに

苦笑いした。

南里に付いて歩いていくと、そこは綾真でも知っている有名なカジュアルレストランだった。

「これ、南里さんが手がけたお店だったんですか?!」

「そう。知ってる?」

「勿論。雑誌にもよく載ってますし。友人と来たこともありますよ」

「そりゃ光栄だ。さあどうぞ」

南里は綾真の背中を押す。綾真はエスコートされるまま、お店の中へと入っていった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13