レシピ3:決め手はスパイス!オトコ心と大盛パスタ―前編

――父さん!……父さん、行っちゃ駄目!……待って!

「だあっ!」

綾真は自分の悲鳴で目を覚ました。ぱちぱちと瞬きをして、枕元のケータイに手を伸ばす。

時間を確認すると、目覚ましよりも1時間以上早く目が覚めてしまったらしい。

「参ったな……久々こんな夢」

綾真は寝汗がぐっしょりになったTシャツを見て顔を擦った。久しく見ていなかった夢を

見てしまったのは、最近ちらつくあの人の所為にちがいない。思い当たる節がありすぎて

何故という疑問も浮かばない。

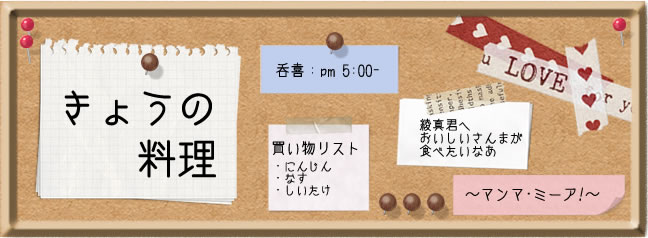

綾真は呑喜の常連客、誠史を思い描いて苦笑いした。

つい先日までは常連客の一人としてしか認識していなかった人なのに、あのサラダの一件

からは常連客ではなく「新村誠史」として接している自分に驚く。

伯父の高森は有名だから知ってたというけれど、今までの綾真の人生で「新村誠史」という

キーワードは一度たりと出くわすことはなかった。

誠史という人間は新鮮なのに懐かしいという不思議な存在だ。それは忘れかけた自分の父を

思い出すということもあるけれど、それ以外にも自分の心を揺さぶる何かを持っているから

と言うようにも感じた。

誠史はしゃべり始めたら、フランクで親しみのある男だった。37歳というから、自分より

15歳近く年上なのに、その垣根を感じさせないのは、「偏食児」だからだと綾真は思う。

スーツ姿や、時々掛かってくる電話に対応する姿を見ると、自分とは別次元にかっこいい

と思うのに、「あれヤダ」「これ嫌い」を言う誠史は子どもそのものなのだ。

「ホント変な人……」

綾真は大きく伸びをするとベッドを降りた。

カーテンを開けて10月のすがすがしい空を眺めると、ガッツポーズを作って気合を入れた。

「うっし!今日も頑張りますか!」

綾真は頭の中から誠史を追い出した。

「ご馳走様、旨かったよ」

誠史は箸を置くと、ジョッキに残ったビールを煽った。

「ほ、ホントですか!?」

「うん……まさか、秋刀魚がパスタの上に乗っかって出てくるとは思わなかったけど」

誠史は空になった皿を見下ろしてクスっと笑った。ここにはつい先ほどまで、オイルベース

で作ったサンマのパスタが乗っていたのだ。

オリーブオイルとニンニク、鷹の爪、イタリアンらしい風味と塩味の効いたサンマは意外と

マッチして、偏食の誠史にも受け入れやすい味だった。

「実は来週の課題、魚料理なんです。……好き嫌いの多そうな人に食べてもらった方が

評価が分かるかなあって……すみません、試食ばっかりさせて」

「なんだ、そういう事?でも、いいよ。おいしく食べさせてもらったから。まあ、敢えて

評価するなら、サンマの一番の食べ方はシンプルに塩焼きだけどね」

「……言うと思いました」

誠史は焼き魚が好きだ。いや、好きなんだろうなと綾真はずっと思っていた。よく注文

するし、その魚の食べ方が恐ろしく綺麗なのだ。

サンマなんて、頭と骨と尻尾しか残らない。すごいなあって感心してた……のだけれど、

実は内臓は高森がちゃんと処理してたっていうオチもついていた。

今となっては、この偏食家がワタなんて食べられるわけないと分かるけれど、初めの頃は

ワタも丸ごと綺麗に食べて、本当にサンマが好きな人なんだろうなと思っていたくらいだ。

「誠史君ごめんなあ、客に毒味なんて」

先刻、客の引いたカウンターに誠史一人となったので、綾真はここぞとばかりにパスタを

出した。サンマ食べませんかの誘いに二つ返事で頷いて、出てきたのがそれだった。

最近は客がいなくなるとメニューにない料理を出されることも増えた。そんな綾真の態度を

高森は咎める事もなく、好きなようにやらせている。その意図がどこにあるのか綾真は

図りかねたけど、でもその好意を今はありがたく使わせてもらっていた。

「いえ、とんでもない。いろいろと新しい味覚に出会えるし、ここに来るの楽しみなんですよ。

偏食も治してもらえそうだしね。あ、そうだ。いつもご馳走ばっかりしてもらってるから、

たまにはお礼させてよ」

「は?」

誠史の突然の申し出に綾真はぽかんと口を開けたまま固まってしまった。

「お礼だよ。お礼。そうだな……ディナー、奢らせて?」

「え……お礼って……ちゃんとお金いただいてるし……」

誠史が無理にでも払うというから、綾真の作ったメニューにない料理は全て「お通し」の

値段でお金は貰っているが、営業利益からすると一銭もプラスにはなってない。

けれど、改めてお礼をされるようなことではないと綾真は首を振った。

「じゃあ、綾真君がエスコートするのに使ってみたい店、一緒にリサーチしよう」

誠史はカウンターにひじを付き、顔の前で手を組むと、上目遣いに綾真を覗き込んだ。

「綾真君なんて、どうせバイト代、学費や食材に消えちゃうんでしょ」

「は…いぃ?」

「だから、連れて行ってあげるよ。綾真君だって、向学のためには旨い店の味、覚えておく

に損はないんじゃない?」

「で、でも!」

「奢ってもらえるなら、素直に頷いておくものだよ。ねえ、高森さん」

話を振られて、高森も返答に迷いながら頷いた。

「まあ、旨い店を廻るのはいい修行になるわなあ……」

「ね?どこか行ってみたいレストランとかあるでしょ?」

ごり押されて綾真は思わず口に出してしまった。

「……『サイオンジガーデン』とか」

今一番行きたいお店を綾真は呟いた。市内では屈指のリストランテ――イタリアン料理の

名店で、週末の予約なんて軽く3ヶ月も待たされる超人気店だ。ちなみにシェフは綾真が通う

専門学校の校長、西園寺ティーチャーの弟だったりする。テレビや雑誌に引っ張りだこで

綾真の専門学校にも特別講師として何度も来校していて、綾真は西園寺ティーチャー弟の

作り出す料理に身も心も持っていかれたのだ。

「サイオンジかあ……」

誠史が渋い声を出すと綾真は慌てて否定した。

「あ、いや!嘘です!無理ですから!」

「いや、いいよ。……平日でもいい?」

「平日は、バイトが……」

断ろうとすると、すかさず誠史は高森に頭を下げた。

「高森さん、綾真君を一日貸してもらえます?」

「うちはいいですよ。……課外授業だな。せいぜいしっかり勉強して来い」

「おじさん……」

高森にも最後は背中を押されてしまい、綾真は誠史の誘いを受けることになってしまった。

久しぶりのバイト休みに綾真が出向いたのは美浦のアパートだった。

綾真の後ろには年下の同級生が4人もいる。男ばかり5人で連れ立って美浦のアパートに

けし掛けているのにはそれなりの理由があった。

「今日は美浦さんのパスタが食えるっていうんで、デートドタキャンしちゃいました」

同級生の一人が照れたように頭を掻いて呟くと、一斉に突っ込まれた。

「おまえ、それまずいだろ!ホモかと思われるぞ!」

「彼女も連れてくればええやん」

「旨い飯付きのデート、ちょうどいいのに」

突っ込まれて、彼は首を振った。

「いや、この味を彼女に会わせたら、俺の評価がた落ちするんで」

確かに同じ料理人の卵としてはプライドがなくなるかもしれない。美浦のパスタはそれ

くらい絶品なのだ。西園寺ティーチャーの舌をも唸らせるほどの腕前で、卒業したらすぐ

にでも店出せるんじゃないかと綾真も本気で思っていた。

「お邪魔しまーす」

美浦のアパートはそれほど広くはないけれどキッチン周りは充実した間取りで、一人暮らし

にしては贅沢な作りだった。

同級生達は美浦の部屋に入るなり、勝手知ったるといった感じでリビングの前に座り込んだ。

「俺達、手伝わない方がいいんですよねー?」

「出来るまで、俺達邪魔しないようにおとなしくしてまーす」

「お!これ懐かし!マリオやろうぜ、マリオ〜!」

「ワリオ!」

「ヨッシー!」

「マンマミーア!」

テレビボードの中からゲームを引っ張り出して、早々にくつろぎ始める同級生達を尻目に

綾真はキッチンの前においてある椅子に軽く座った。

「6人前だろ?俺、雑用くらいならやるよ」

「俺、綾真のそういう真面目なところ大好き」

美浦はけけっと笑ってニンニクを取り出した。

「じゃあ、下ごしらえ手伝って」

「うん」

下ごしらえに、ソース作り、パスタを茹で始めると、漸く一息ついた。

「流石に美浦は手際がいいよね」

「バイトで一日何人前作ってると思ってんの」

「今すぐ料理長にでもなれそう」

「甘い甘い。プロはこんなもんじゃない」

その言葉に料理界の厳しさを垣間見る。綾真だって呑喜でバイトする度、まだまだだと痛感

するくらいなのだから、美浦だってそういう時もあるのだろう。

「毎日バイトで店入って、勉強勉強。他にやることなんてなーんもない。あいつらみたいに

彼女の一人でもいたら楽しいのかなって思うけど、正直余裕ないしな」

「そういうもん?」

「俺はね」

そこまでストイックに考えたことはないけれど、彼女なんてもう数年単位で出会ってないし

今のままだと出会うこともない気がして、綾真は苦笑いした。

「で、そういう綾真はどうなの?」

「俺〜?バイト三昧だよ」

「お前も彼女なしか」

「余裕ないし」

美浦の言葉をそのまま返して、美浦に笑われた。

「そういえばバイトで変な客がいるって言ってたやん」

誠史の事だ。美浦に誠史の話を振られて、何故か綾真の心臓は高鳴った。

「うん。……ナス克服させたら、お礼に『サイオンジガーデン』連れて行ってくれるって」

「マジで!?」

美浦のテンションが一気に変わって食い入るように綾真を見た。

「マジで、マジで、サイオンジ連れてってもらえるの!?超ウラヤマ!!何その客。お前の

パトロンか何か?」

「いや、ただのサラリーマンだと思うけど」

「ただのリーマンじゃないだろ!そうでなきゃあんな店冗談でも連れて行ってくれるなんて

言わないぜ!?」

「向学のために、デートに使える店、一緒にリサーチしようっていう冗談は言われた」

綾真が言うと、美浦はぐうっと唸った後、真顔で綾真を指差した。

「てかさ、それ、綾真がデートに誘われてたりして」

暫く時間が停止する。美浦は今何て言った?

『マリオ、ふっかーつ!』

『マンマミーア!』

テレビゲームの中から雑音が聞こえてきて、綾真は我に返った。

「はああ?!」

ぶんぶんと首を振って手も振った。

「ないない!ありえない!」

『マンマミーア!』

誠史が自分をデートに誘う?そんな馬鹿なことがあるわけがない。これはただのお礼で

あって、それ以上でもそれ以下でもないのだ。サイオンジガーデンがいいと言ったのも

綾真だし、誠史になんらかの意図があるとは思えなかった。

「……だよな。男の客にサイオンジガーデン連れて行ってもらうって、ちょっと意外と

言うか……浮かないようにな」

「俺も、ちょっとそれ思った。あそこってやっぱり女の客ばっかりなんだよね」

「まあ、カップルか女性客だな」

『マンマミーア!』

「だよね……。自分からリクエストしておいてアレだけど」

「まあ料理人としては絶対食わなきゃいけない店だぜ?あそこは」

「そうなの!行きたい店だったから、思わず言ってみたら、連れて行ってくれるって」

「そういうことなら、がつっと勉強してきたら?絶対損はないし。俺ももう一回行きたいん

だけど、予約取れないしホントにうらやましい!どうやって予約取ったんだ?」

「……さあ」

『マンマミーア!』

「よっぽど強力なコネ持ってんな、その客。……てか!お前ら!さっきから、マンマミーア、

マンマミーアうるせえ!!飯出来た!さっさと来い!」

「ウィー!ムッシュ!」

同級生4人組は声を合わせて見事な返事を返した。

「どれでも好きなもの食え」

大皿に並んだのは3種類のパスタ。

直球ストライクの厚切りベーコンとナスのトマトソース、アーリオ・オーリオをベースに

和風に仕上げたソースの上に、から揚げがドカンと乗っている美浦の得意技「チキンの悲鳴」

バジルソースのツナおろし。どれも食欲をそそるパスタだった。

「うまそ!いただきます!」

「くぅ!旨い!」

同級生達は料理人を忘れ、ただの食欲魔人と化してガツガツと食べ進めた。

「やっぱり男心をガツンと掴むには、ガツンとしたパスタっすよね〜」

綾真は呆れながら言った。

「そうやって美浦に掴まれちゃったのか」

「そりゃ、そうっすよー。こんなに安くて旨いパスタここでしか食えない」

「だからって、お前らもうちょっと綺麗に食べろよ。料理人だろう?」

「そんなお上品に食べてたら、なくなっちゃいますよ!ほら綾真さんも食べなきゃ!」

確かに早くて簡単でしかも旨いなんて、貧乏学生には涙が出るほどありがたいメニューだ。

コテコテしすぎず、でもあっさりしすぎないこの加減が美浦の凄いところで、綾真の取り

分けたツナおろしなんて簡単すぎるのに驚くほどおいしかった。

「確かに旨い。作り方簡単で、俺にでも作れるんだろうけどなあ……この味を出せるか

どうか」

「塩加減は慣れしかないよな」

綾真が唸っていると、同級生達もその味に唸り始めた。

「このツナおろしのバジルソースの配合、どうやってるんですか?」

「企業秘密〜!あ、家でやるなら、市販のバジルのシーズニングミックスで十分やで?

あれ、馬鹿にしたらあかん。俺も最初はアレから出発したんだから。あの配合を自分で研究

して色々入れてみて完成したのがこの「俺シーズニング」や」

「美浦さんてスパイスオタクだった」

「そういえば、ケンタのスパイス研究してましたよね」

「あれはもう判明しちょるよ。いろんなトコで結構有名」

どこで有名なのか、少なくともここにいる5人の中では誰も知らないが、この味を出せるのは

美浦しかいないということだけは皆分かった。

「……やっぱり彼女連れてこればよかった〜。こんな旨いの俺だけじゃもったいない」

誰かに食べさせたくなる味、美浦のパスタはそんな味だ。それは料理人にとってもっとも

嬉しい賛辞だと綾真は思う。

(誠史さんもパスタ好きって言ってたなあ……)

パスタを食べながら綾真も誠史の事を思い出していた。誠史にもおいしいパスタを食べさせて

あげたい。そう思って綾真は今日手伝った3種のパスタを眺めた。

ナスとベーコンのトマトソースは、先日ナスが克服できたからといって、喜々として食べたい

部類のものじゃないだろうから、却下。

「チキンの悲鳴」は美浦の技がなければ作れないから当然却下。

残るはツナおろしだ。ツナも大根おろしも海苔も食べられることは分かっている。問題は

バジルだなあ、と綾真は思う。美浦シーズニングは出来ないけど、市販のシーズニングミックス

なら手に入るし、作り方は見てたからもうわかってる。作るほうには問題ないが、誠史が食べ

られるかどうかだ。

ハーブの中ではクセは無い方だと思うし、この前サンマのパスタも完食してくれたし、この

パスタはいけるかもしれない。

お店に来たとき、作ってあげようかな……

「って、俺!」

そんなことを考えている自分に思わず声に出して突っ込むと、周りから不思議な目で見られた。

「綾真さん?」

「あ、ごめ…なんでもないっ!」

最近、気が付くと誠史の事をよく考えている。あの偏食児が喜ぶご飯を作りたいと、食材を

見るたび考えてしまうのだ。

どうやったら、苦手なものにも箸をつけてもらえる?臭みや苦味を消すにはどう調理したら

いいんだろう?食欲の増す味付けや見た目は?

そんなことばかり考えて、ひどく狼狽してしまうのだ。

たった一人の客に執着してるのは何故なんだろう。その意味を綾真自身まだ分からずにいた。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13