レシピ5:モチっとモチモチ、モテモテおつまみ―前編

駅前の道は土曜の夜をさまよう人で溢れかえっていた。観光客の隙間を器用に掻い潜り

誠史は同僚と駅まで歩いている。

「なあ、もう一杯付き合えよ」

同僚に絡まれて、誠史はその手をやんわり外した。

「俺はね、この貴重な土曜日の夜をお前のために割いてやったの。仕事の愚痴聞いて、飯

奢って、まだ付き合えっていうのか?」

「冷たいなあ、誠史。知ってたけど。女にモテないぜ」

「モテなくてもいいんだ。狙ったコを落とせればそれで十分」

誠史が鼻を鳴らすと、同僚はわざとらしい溜息を吐いて見せた。

「それが嫌味だっていうんだよ。あーあ、ヤダヤダ。百戦錬磨はコレだから嫌だ」

「お前ねえ……これでも俺だって苦労してんだよ?」

「どこが!?」

「……教えないよ。お前に弱み見せたら、もう一軒連れてかれるでしょ」

その手にはのるかと誠史は悪戯っぽい笑みを見せて同僚から顔を逸らした。

「つれないヤツ。……誠史?」

同僚が誠史を見ると、誠史は顔を逸らしたままで固まっていた。

「……」

誠史はその視線の先に見覚えのある顔を見つけていた。いつもは清潔感溢れる白衣に身を

包み、熱心に客に料理を振舞ってくれる青年が、今日はくたびれた顔で駅から吐き出されて

きたのだ。

黒いスーツが余計に顔の印象を悪くしているように見える。ここで出会えた偶然に感動と

タイミングの悪い予感もした。

「……」

「どうした?」

「ああ……悪い、知り合いみつけたから。ちょっと追いかけてくる」

「女か」

「さあね」

誠史が歩き出した先にいたのが、誠史とどこに接点があるのか分からないほど若い青年

だったことに同僚は首をかしげた。

「あれ〜?こんなところに浮かない顔した子が歩いてる」

「!?」

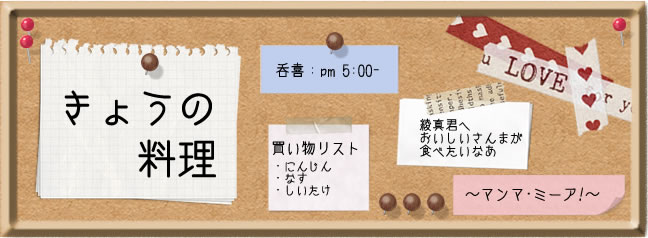

「こんばんは、綾真君」

名前を呼ばれて顔をあげると、飛び込んできたのは店の常連客、誠史だった。

「あ……こんばんは……」

「随分お疲れな顔してるね」

「……実家帰りなんです。あの、今日……命日だったので」

「ああ、それで……」

綾真は少々ばつの悪そうな顔でスーツの袖を摩った。ジーパンにジャケットというラフな

格好の誠史も、飲んで浮ついていた気持ちのついでに声を掛けたことに気まずさを感じた。

けれど、空気が固まる前に誠史は明るい声で話を続けた。

「久しぶりに実家帰ったんじゃないの?みんな元気だった?」

「ええ、まあ」

誠史の切り替えにも綾真は浮かない声で答えた。綾真が一人で勝手に歩き出すと、誠史も

その後を追った。

綾真は誠史の足音に鼻の奥がツンと痛んだ。

「10年も経てば、みんな平気になっていくんですかね……」

「ん?」

「悲しみって段々忘れていくもんなんですよね。勿論俺だってそうじゃなきゃ生きていか

れないことは分かってるつもりです……ただあまりにもあっさりしてて」

綾真は鼻を啜った。その一言で誠史は綾真の心情を悟った。

「綾真君は本当にお父さんの事を大切に思ってるんだね」

「……俺だけなんだかテンションが違ってるんです」

「故人を偲ぶっていうのは死を引き摺る事じゃなくて、一緒に生きてきた歴史を忘れない

ってことなんじゃないかな。家族や親族の方も、声には出さなくても、きっといろんな

やり方でお父さんの事を思ってるよ」

「俺ってそんなに死を引き摺ってるようにみえますか」

「どうかな。でも、お父さんのことが凄く好きだったって事はわかるよ」

「俺は……」

綾真が言葉を詰まらせていると、誠史が肩をぽんと叩いた。

「よし、今から飲みに行こう」

「え?ええ?!」

「土曜日の9時にこのまま家に帰るなんて勿体無い。言いたい事あるなら俺が聞いてあげる

からさ。俺ね、こう見えて話聞くの上手いんだから」

「で、でも……」

数分までは飲みにいくなんて気分ではなかったし、できればこのまま家に帰ってベッドの

上でぐだぐだしていたかった。けれど誠史はそれを許してくれなかった。

「マイナスの気持ちは持ち越さない。負の気持ちって自分の中で捏ね繰り回すとどうなる

か知ってる?」

「さあ……」

「雪だるまと同じさ。周りの小さな負の気持ちを巻き込んで、巨大な負のエネルギーに

なる。だから、自分で手に負えなくなる前に誰かに空気を抜いてもらわないと潰れるよ?」

綾真は諭されて、渋々頷いた。

「今日は俺のおごり」

「ありがとうございます」

綾真は漸く笑顔を浮かべた。

「あ、れぇ?」

つれてこられた店の前で誠史は素っ頓狂な声を上げた。

店には明かりがついておらず、重厚そうなドアの前には一枚の張り紙がしてあった。

「閉店ですね」

「ええー?聞いてないよ?先月来た時には何にも言ってなかったんだけどなあ」

誠史は頬に手を当てて、綾真を見下ろした。目が会うと誠史は申し訳ないように呟いた。

「どうしようか」

「他、探します?」

綾真が誠史と飲む意思があることを知ると、誠史は眉を上げた。

「そうだ、うち来てみる?」

「はい?!」

「ここからそんなに遠くないし、今から他の店に探すのも時間が勿体無いし、どう?」

さらっと誘われて綾真も深く考えずに頷く。

「じゃあそれで決まりね。……買い物して帰ろう」

「あ!俺、つまみ作ります。実家でお餅沢山もらってきちゃって使い道考えてたんです」

「へえ…お餅ねえ。旨いのお願いします」

「はい」

綾真は張り切って返事をした。それを見て誠史が苦笑いを浮かべたのを綾真は気づかな

かった。

誠史にエスコートされながら綾真は10分程度の道のりを歩いた。すれ違う人はみな陽気に

見え、綾真の心も少し軽くなった気がした。

「ここですか?!」

「そうだよ。さあどうぞ」

つれてこられたのは自分のアパートとは比べようもないくらい立派なマンションだった。

エレベーターホールで挙動が不審になっている綾真に誠史はクスクスと笑った。

「どうしたの?」

「せ、誠史さんってひょっとして凄い人なんですか…?!」

「いや、ただのサラリーマンだよ」

「ただのサラリーマンってこんな高級マンション買えるんですか?」

「綾真君も俺くらいの年齢になったら分かるよ」

誠史は目を細めて綾真の背中を押した。綾真はふらふらとエレベーターの中に乗り込んだ。

「へぇ……凄い……。やっぱり、誠史さんのマンション凄いですよ……」

玄関のドアを開けると、誠史は喉の奥で笑いをかみ殺しながら綾真を見下ろした。

「誠史さん?」

「君ってさあ、鈍感なの?天然なの?」

「は?」

誠史は綾真の肩を抱き寄せ、玄関ドアをゆっくりと閉めた。それから耳元に向かってバリトン

ボイスを響き渡らせる。ねっとりと絡まる声に綾真の身体が一気に硬直した。

「いーのかなー、綾真君。狙われてる男の部屋にまんまと入っちゃって。何かされても

文句は言えない立場だよ」

どさり、持っていた餅の袋が床に落ちた。綾真の顔がみるみるうちに青ざめていく。

「な、な、な、なんかするんですか!」

そこで初めて綾真は自分の立場を思い出して、肩にかかった誠史の手を外した。綾真の

慌てる様子を苦笑いで見下ろすと、誠史はやっぱり忘れてたか、と呟いた。

「お、俺!そんなつもりじゃないんで……」

「うん、知ってるよ。たぶんそんなことじゃないかと思ってた」

「!?」

「……はいはい。ゴメンゴメン。何にもしないよ。ちょっとからかっただけだから安心

しなさい」

誠史が呑喜に来店してくる時の紳士的な顔になると、綾真は脱力した。

誠史はスリッパを出して部屋に入るように促す。

「どうぞ」

「お、お邪魔します……」

リビングに向かう廊下を歩き始めると、ふと誠史が足を止めた。綾真は誠史の背中に鼻を

ぶつけた。

「痛っ」

誠史は顔だけ振り返る。

「あ、もしかしてこっそりサプライズ期待してたから動揺しちゃった?何かして欲しかっ

たらするけど」

「誠史さん!!」

「はい」

「そんなもの、して欲しくないです!」

綾真が叫ぶと、誠史はカラカラと声を上げて笑った。

リビングに入ると綾真は益々目を丸くした。

広々としたリビングダイニングに、高級感が漂う家具は勿論驚いたが、充実したキッチン

に目をやったときには思わず声を上げた。

「誠史さん、実は凄い料理マニアとか?!」

「さすが料理人だねえ。真っ先にそこに目が行くんだ」

綾真はふらふらとキッチンに近づいた。

「だって……!フードプロセッサーとかホームベーカリーとか。スープメーカーまである!」

驚いて綾真が振り返ると、誠史は苦笑いの顔のまま近づいて調理家電達をぺちんと撫でた。

「俺が使えるのは炊飯器くらいだよ」

「じゃあこれ……!?」

「そういえば、むかーし、勝手に買って、勝手に出てっちゃった子がいたかなあ……」

誠史はまるで他人事のように話す。綾真ははっとして誠史を見上げた。

「誠史さん、結婚……」

「……してたときもあったよ」

綾真はその答えに、申し訳なくなって顔を逸らした。他人であっても別れ話は苦手だ。

「……」

「いかにもまずいこと聞いたって顔だね」

「すみません……」

「全然気にしてないからいいよ。公表してるわけじゃないけど隠してるわけでもないから」

あっけらかんといわれて、綾真は胸がチクリと痛んだ。

家族を失って引き摺る自分と、開き直っている誠史の間には分かち合えない大きな溝がある

気がして切なくなる。

家族のあり方なんて人それぞれだし、その気持ちもそれぞれだと嫌なほど味わってきたけれど

誠史と感覚が違うというのだけで、何故だか悲しくなってしまった。

「あの……」

「綾真君?」

「いえ、なんでもないです。……なんか、自分との差がありすぎて……」

「差って?」

「家とか人生とか、全部です」

呟く綾真に誠史が苦笑いした。

「だって、君まだ22だかそこらでしょ?こっちは15年も社会人やってるんだから、そりゃあ

色んなところに差が出て当たり前でしょ」

そう言われてふと気づく。この男は自分よりも遥かに年上の人間なのだ。

「誠史さんって37でしたっけ」

「俺?うん、37歳」

「そっか……俺と15も差があるんだ……」

「そこは15しかって言って欲しいとこだけど」

誠史がキッチンのカウンターに肘を付くと綾真を覗き込んだ。今まで15の差を感じてこな

かったことに綾真は驚く。自分の人生で15も差があったらと考えて綾真は益々驚いた。

「誠史さんが社会人になった年、俺は小学校で九九とかやってたんですよね」

「ちょっと、そこに換算しないでよ。そういうこと言われると傷つくんだから、おじさんは」

「だって、懐かしの歌だって絶対合わないし、学生時代に流行ってたものだって違うだろ

うし。誠史さん、高校生の頃ケータイ持ってました?」

「どうせ俺はポケベルの時代の男ですよ」

「凄い!高校の先生と同じこと言ってる!」

「はいはい、おじさんおじさん」

誠史がわざとらしく拗ねると、綾真も笑った。気を許しているからこそ出る笑みだと言う

ことは誠史にも分かっている。だから、誠史もフランクな姿勢で綾真に接した。

「でもさ、男なんて根本的に何時の時代だって変わらないんだよ?綾真君、初恋はいつ?」

「え?!……しょ、小学校3年くらい」

「うん。俺も小3。今でもよく覚えてるよ。じゃあ、初めてのデートは?」

「……高校1年」

「俺は中学だな。モテモテだったから」

「あ、そうですか」

「人生のモテ期って3度来るって知ってた?あれは1度目のモテ期だったんだろうな。んで

初体験はいつ?」

「じゅうは……って!なんでそんなこと答えなきゃいけないんですか!」

「別に隠すことないのに。俺は17だったよ。普通に付き合ってた子とね。多分綾真君も

そんな感じでしょ?」

「……はい」

「ほらね?男なんて何時の時代も普遍なんだよ。だからそこにジェネレーションギャップ

だの、年が離れすぎてるからだの、そんな理屈で壁を作るのはナンセンスなことだ」

「……」

「分かったらそんなとこに突っ立ってないで、あっちで飲もう。キッチンってどうも落ち

着かないんだ」

「俺は落ち着きますよ」

「言うと思った」

「あ!俺、おつまみ用意します」

「そこにあるものは全部好きに使ってくれていいよ」

「はい、お借りしますね」

「どーぞ」

綾真はてきぱきと買ってきた食材を取り出し、つまみの用意を始めた。誠史はカウンター

越しにそれを眺めている。

客から手元を見られるのは慣れているけれど、あまりにも凝視されるので綾真は恥ずかしく

なって手を止めた。

「誠史さんはテーブルのセッティングでもしててください!」

「はいはい」

誠史はニヤニヤしながらグラスを取り出して、リビングのローテーブルに並べた。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13