レシピ1: 生やさい嫌いに送るアンティパスト

(それ残すのか・・・?それ、今日も残すのか!?)

高森綾真(たかもりりょうま)はカウンター越しに客の皿を凝視していた。さほど広くない

店内に、最後の客がゆっくりと食事を終えようとしている。綾真はカウンターの下で拳を

握り微かに震わせていた。

(数えてたんだからな・・・!今日で・・・今日で35日目!!)

殺気立った視線にすら気づいていないのか、男は箸を置くと茶を啜って手を上げた。

「お勘定」

「・・・・・・」

「お勘定、いい?」

そこで初めて視線が合って、綾真は弾けたように伝票を取った。

「あ、はい・・・・・・ありがとうございます、2300円になります」

「はいね、旨かったよ。ご馳走様」

客はニコリと笑うとカウンターの上に金を置いて、椅子に引っ掛けてあったスーツを羽織った。

独り身なら、さぞかしモテるだろうと思われる30代後半の渋さと甘いマスク、カチッとした

スーツ姿が正に戦う男と言う感じで、男の自分が見ても惚れ惚れするような容姿だが、今

はそんな容姿を全て破壊する程の駄目男の姿が綾真の目には写っていた。

何の罪悪感も持っていなさそうな仕草に、綾真は持てる限りの良心を総動員させて丁重に

言葉を発した。

「あのう、お客様・・・・・・」

「?・・・なあに」

「・・・・・・サラダ、お口に合いませんでしたか?」

「うん?」

「付け合せのサラダ、いつも残されてますよね」

言われて客は自分の皿を見下ろす。そして当たり前のように頷いた。

「うん、残してるね」

「何か不手際でも・・・・・・」

言いかけた綾真に、客はばっさりと切って捨てた。

「ウサギの餌なんて食べられないからね」

顔に似合わず冷たく無機質な台詞に綾真は一瞬固まった。

今何と言った?ウサギの餌?

この温和な顔の客が言う台詞には思えず逡巡して、やっぱり聞き間違えではないと驚いて

顔を合わせた。

「ウサギの餌?!」

「そう、葉っぱ。ウサギの餌みたいなもんでしょ?」

「はぁ?!あなた、今なんて・・・!」

大きい声を出したところで、店主がやってきて綾真は睨まれた。

「すんません、うちのが何か・・・?」

常連客という事もあって、店主も客もヒートアップすることなく会話はぶった切られた。

「・・・・・・いや、何にもないですよ。いつも通りとってもおいしかったよ。ご馳走様ね」

客はにっこり笑うとさっきのやり取りなどなかったように軽やかに店を後にした。

綾真は呆然とその姿を見送っていたが、はっと我に返って拳を振るわせた。

「な、何なんだ〜〜〜〜〜!!!あの客は!!」

店主は客の皿を見て綾真が切れた理由を察したが、苦笑いでぽんと肩を叩いただけだった。

「なあ!!ありえなくない!?」

「まあなあ・・・」

「ぜーーーーーーーったい、ありえない!!」

綾真は憤慨して食堂の机を叩いた。隣で「西園寺T定食」を噛み締めながら食していた友人

の美浦(みほ)は綾真とは同じテンションにはなれず、適当な相槌を打った。

「そりゃ、残されるのは料理人として悔しいのは分かる。だけどさあ、金払ってる客だし

料理に文句つけるならまだしも、黙って残してるものにまで対して、どうこう言うのは、

俺は間違ってると思うけどな」

「だからって、ウサギの餌はないだろってこと!」

綾真には珍しく声を荒げて熱弁するので、近くにいた調理本科2年の同級生までわらわらと

集まってきてしまった。

「綾真さんが怒ってる〜」

「なんかあったんすか?」

「あ・・・まあ、うん・・・・・・」

年下の同級生に囲まれて綾真のテンションは一気にクールダウンした。

ここは西園寺調理師専門学校で、綾真は1年半ほど前からこの学校に通っている。ただし

高校卒業後「自動車部品メーカーに就職→会社が倒産→料理人を目指す」というちょっと

訳アリの経緯を持っている綾真は高卒生からは「兄貴」的存在として一目置かれていたり

するのだ。

その中で美浦は綾真と同じ「出戻り組」で、今年23になる美浦は、綾真が唯一肩を張らずに

しゃべれる同級生だった。

昼休憩のごった返した食堂で、綾真は美浦を掴まえて昨日の客のことを愚痴っていたのだが

それを年下の同級生に見つかって綾真としてはバツの悪い状態になっている。

「みんなの兄貴・綾真」としては小さなことでグチグチしてるのは格好悪いと言うわけだ。

「綾真さんが怒るなんて、よっぽどのことがあったんですよね?」

自分の中では「よっぽどのこと」なのだが、美浦のややしらけた態度に持論を力説する

わけにもいかず、綾真は曖昧な返事をした。

確かに普段からそれほどヒートアップする性格ではない。どちらかと言えば温和だと思って

いるし、それに美浦に言われればそこまで怒ることでもないのかもしれない。

「大丈夫、バイト先でちょっとトラぶっただけ」

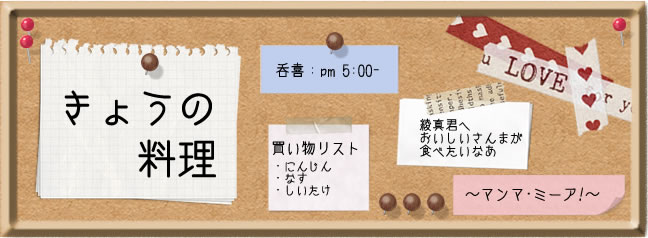

「綾真さんのバイト先って『呑喜』でしたっけ。あそこの「大根の炊いたん」むちゃくちゃ

旨いんだよな」

「出汁がねー!すっごい絶妙なんですよね」

「あっさりなのにしっかり旨いっていうのが、凄い」

褒められて綾真は嬉しくなるが、苦笑いで首を振った。

「・・・・・・あれは、おじさんのテリトリーだから、俺はまだ何にもさせてもらえないよ。まだ

店に出すレベルにはなれてない」

「厳しー!綾真さんの煮物だってむっちゃくちゃ旨いのに」

「そうっすよ!綾真さんの煮物食って、試験通らないんじゃないかって絶望したくらい」

「あはは、みんなのだって旨くなってるよ」

「・・・・・・俺なんて、大根のかつら剥きの試験から引っかかってるっすよ。もう大根に恨み

すら持ちたくなる・・・・・・」

「お前のかつら剥きは、「皮剥きました」って感じだモンなあ。あ、「皮剥きました」って

なんか卑猥な感じ。お前、実は剥けてないとか?」

美浦がにんまり笑うとその場が沸いた。

「ひどいっす!」

賑やかな昼食風景に、綾真の怒りも和らいでいった。

小料理屋「呑喜」の裏口を通って厨房に顔を出すと、既に店主が仕込みを始めていた。

「おはよーございます」

「おう、綾真、お疲れさん」

「今日はちょっと冷えるね」

「そやなあ。熱燗の量、増やすか」

「はい」

綾真も手早く身支度を整えると、客席の掃除を始めた。

「呑喜」は綾真の伯父・高森が経営する小料理屋だ。

2年前、綾真の就職先が倒産して路頭に迷っていたとき、声を掛けてくれたのが伯父の高森

だった。

他に好きな業種もなく、追いかけたい夢があったわけでもなく、綾真は高森の勧めで料理

の世界に飛び込むこととなった。

元々学生時代に呑喜でバイトしていたこともあって、高森の存在は師というより父親に近い。

そうでなくとも、小さい頃から慕っていた人物だし、厨房に入ってからもある程度のけじめは

しているが、師弟関係は曖昧な感じだ。けれどそんなフランクな関係を高森も心地よいと

思っているらしく、穏やかな厨房が店の雰囲気をより和ませているのも事実だった。

料理に関しても、すでに任されているメニューがいくつかあるし、新しいメニューの開発も

自由にさせてくれた。勿論高森のOKが出なければメニューに載ることはないし、客に出す

ものに関しては厳しいが、努力する気力を奪うようなやり方はされていない。

綾真は掃除を終えると、高森が仕入れてきた野菜のチェックに入った。

「お、旨そうなトマト」

居酒屋では定番の冷やしトマトにするために綾真は適度に熟したものをいくつか手に取った。

ついでに付合せ用にするためのきゅうりやキャベツを選んで、ふと手が止まった。

「ウサギの餌……」

先日の客とのやり取りを不意に思い出して、綾真は手にしたトマトを握り潰しそうに

なった。

「……」

夕食時のピークが過ぎて、店の客も疎らになった頃、綾真はポツリと呟いた。

「あの客……今日も来るかな……」

「あの客?」

独り言を高森に拾われて、綾真は口を押さえた。

「あ、いや……」

高森はそんな綾真の様子を見て苦笑いした。

「誠史君」

「え?」

「……お前を怒らせたお客さんだろ?新村誠史(しんむらせいじ)君だ」

「おじさん、あのお客さんの名前知ってたん?」

「常連さんだからなあ……それに有名だし」

どこで有名なんだろうと首を傾けるが、彼の素性などどうでもよかった。

綾真にとって、今日あの客が来るかどうかそれが重要なのだ。

「つっかかってたもんなあ、綾真は。……来て欲しくないのか」

客を選り好みできるタイプの店ではないし、第一店主がそういう主義でないことぐらい

綾真はよく知っていた。

「あ、いや……そういうわけじゃ……」

ちらりと冷蔵庫を振り返ると綾真はバツの悪そうに首を振った。

新村誠史はいつも閉店間際にやってくる。常連客の中でもっとも遅い客だ。常連と言っても

毎日必ず来るわけではないし、実際綾真がバイトしている週4日のうち、顔を見せない日も

あった。

綾真は今までそのことについて特に考えたこともなかったし、来るか来ないかで心を揺ら

された事もない。

けれど、先ほどの客が出て行って店の中に客が誰もいなくなると、綾真は完全に落ち着きを

失くした。高森に苦笑いされている所、入り口のドアがガラガラと音を立てて開き、スラリ

とした長身の男が入ってきた。

「いらっしゃいませ」

上擦った声で挨拶をすると現れたのはやはり新村誠史だった。

綾真は頬を僅かに紅潮させてカウンターの下で拳を握った。

「あぁっ、疲れた。いつものお願い」

「はいよ」

常連が他の客よりちょっとだけ別格である理由。それはメニューにない「いつもの」が

通用することだ。

誠史の場合、「いつもの」といえば、冷奴のキムチ乗せと生中だ。どういう経緯かは知らない

けれど、誠史にはお通し代わりにこれを出すのが決まりになっている。

生野菜がウサギの餌だとか言う割りに、キムチが好物なんてどんだけ腐った舌をしてるんだ

と、心の中で盛大に突っ込みながら、綾真は誠史の前にジョッキを置いた。

「どうぞ」

やや棘のある言い方にも誠史はにこやかに手を上げる。

「ありがとう。今日のお薦めは?」

「アジフライです」

「じゃあそれで」

綾真は厨房に向かって声を出した。

「アジフライお願いしますっ」

「あいよ」

店主が手際よくアジフライを揚げ始めると、綾真は皿と付合せの用意をした。

織部焼きの皿に乗るのはアジフライ3匹。いつもならアジフライを立てるキャベツの千切りも

彩りを添えるくし型切りのトマトもない。貧相な感じの盛り付けをしたのは綾真だ。高森

はそれを無言で見逃し、綾真は唇を結んで客の前に出した。

「んん?」

「アジフライです」

流石の誠史も違和感のある盛り付けに綾真を見上げた。

「・・・・・・あなた、サラダ食べないんでしょう?」

こんなこと、本来なら許されるわけがない。客に出すもの、しかも店主の作品を踏みにじって

いるようなものだ。怒って帰られても、100%綾真の方が悪いと言われるだろう。

だったらいらないでしょうとでも言わんばかりの態度に誠史も好戦的に笑った。

「ふうん?」

誠史がアジフライに箸を伸ばしたところでカウンターの奥でオーブントースターが「チン」

と間抜けな音を立てた。

「綾真」

カウンターから高森に声を掛けられて、綾真は緊張した顔で高森を見返した。

「……おじさん」

高森が顎でカウンターの奥を指す。綾真は高森に頭を下げてカウンターに戻った。

「あの!それ、まだ完成じゃないから、食べないでください!」

誠史に早口で釘を刺すと、綾真はトースターから焼きたてのものを取り出した。そして、

それを手早く誠史の皿に盛り付けて料理を完成させた。

「……これは?」

「サラダはウサギの餌じゃありません」

皿の上に乗るのは丸ごとのトマト。半分に切られ、その上には溶けたチーズが丁度よい

焼き色をつけて乗っていた。

綾真は唇を締めて誠史を見下ろす。真剣な眼差しに誠史はお手上げだと言ってトマトに

手をつけた。

「へえ……中に何か入ってるんだ。ツナとコーンと…玉ねぎか」

「生のサラダが嫌いなら、火を通せば食べられるのかなって思って……」

「ん…。あ、結構うまいね」

誠史が二口目を頬張ったところで綾真の緊張の糸がほぐれた。

「はあ〜〜〜〜よかった……」

「?」

「……本当はこんなことしちゃダメなんです。俺の料理、無許可で客に出すなんて……」

すみませんでしたと、綾真は誠史と高森に頭を下げた。

「俺からもすみませんでした。どうしてもこいつが、誠史君にサラダを食べさせたかった

みたいでね。クソ真面目な性格だから、許してやって」

「いえいえ、高森さんに謝られるようなことじゃないですよ。それに美味しかったし。ほら

1個目完食」

誠史の皿にはトマトが一つ消えていた。

閉店時間を大幅に過ぎて誠史は漸く席を立った。

「旨かったよ……トマト」

「あ、ありがとうございます」

ご馳走様、高森に声を掛けた後で誠史は綾真にも顔を向ける。

「また来るよ、えっと……?」

「た、高森綾真です」

「あれ?同じ苗字」

「甥っ子なんですよ」

「なるほどね、通りで」

何が「通りで」なのか綾真には理解できず首をかしげたが、誠史は一人納得して含み笑い

をした。

「じゃあね、綾真君」

誠史は穏やかに店を出て行った。

これが、「偏食児」誠史と綾真を巡る壮絶なのかくだらない戦いの幕開けとなったのだった。

――>>next

まるごとトマトの何でも詰め込みサラダ

・トマト……2つ

・ツナ缶……1/2缶

・たまねぎ……1/2個(小)

・コーン……大さじ2〜3

・マヨネーズ……適量

・パン粉……適量

・チーズ……適量

1.トマトは半分に切って中身をくり抜く

2.玉ねぎはみじん切り、くり抜いたトマトは角切りにする

3.2とツナ缶、コーンをマヨネーズで和え、トマトの中に入れる

4.3の上にパン粉、チーズを乗せ、トースターで焼く

(そのまま焼くと焦げるので、アルミホイルを乗せて7〜8分、

外して焼き色が付くまで更に2〜3分焼く)

詰める具材は何でもOK、ゆで卵やピクルスなんかでもおいしそう

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13