レシピ8:新しい風、アジアの香り―中編

鍋会が金曜日に決まったと告げると、女子達は一斉にガッツポーズを決めた。

「金曜日、バイト絶対入れない。臨時で入っても絶対断る」

「私は休みだもんね。ついに王子に会えるのかあ。何着てこう!」

「うんうん。土曜日じゃなくてよかったー」

思い思いに口にする言葉に綾真は溜息を吐いた。

「……ホントは土曜日にしようかって言ってたんだけど、誠史さんが、みんなのバイトの

予定気遣って金曜日にしてくれたんだよ。金曜日は残業先送りで付き合ってくれるってさ。

感謝しろよ?」

「きゃあ、誠史さんって超紳士」

「カッコいいし、優しいし、年上だし、王子様だし」

「上過ぎるだろ」

15歳……お前らなんて17歳も上だぞ?と綾真が怪訝な顔をすると、女子達は首を振った。

「わかってないなあ、そこに「もえる」んでしょ〜」

「付き合っちゃえば、案外歳の差なんて気にならないわよ」

「37歳、働く男ってちょいダンディなカンジ?大人の男のフェロモンに中りたいっ」

「超楽しみ。ねえねえ、誠史さんって恋人とかいるの?」

「客のプライベートまで俺知らない……自分で確かめて……」

綾真は頭が痛くなって、女子達の会話から外れた。大体なんで、あったこともない年上の

男にきゃあきゃあできるのか、綾真にはわからない。しかも正体があの我がまま偏食児なの

だから、益々分からなくなる。厳しい顔をしていると、隣で美浦に突っ込まれた。

「人は自分の宝物を誰かに見せるとき、優越感と嫉妬で顔が強張るんだそうだ」

「はあ?」

「今のお前みたいな顔だと思う」

「ち、違っ……」

綾真は耳の付け根がキンと痛くなる思いがした。誠史に対する思いは日増しに混乱し、綾真

は暗い穴の中に落っこちてしまった。しかし、暗闇を彷徨って、途方に暮れるというよりは、

暗闇の中で扉にぶつかって、困惑していると言った方が近い。

きっとこの扉の向こうには出口がある。答えがある。それを予感しているからこそ、暗闇

から脱出するのが怖いのだ。

特別な客だったはずなのに「特別」だけが一人歩きして、今や誠史は「特別な何か」に成

り代わってしまった。「何か」に答えを与えないことが唯一、自分が冷静で立っていられる

証だった。

だから、今みたいに周りから少しでも揺さぶられると、ぎりぎりで立っている自分の足元

がガラガラと崩れていってしまうのだ。

綾真は足元の砂を掻き集めた。

「ただのオッサンなのに、どうしてみんなそんなに夢中になれるのかよくわかんないって

思っただけ。……んで、美浦も来るの?」

「もっちろーん。母親にぺろっとしゃべってまったら、絶対写真取って来いって命令されたし」

「母さん世代のアイドルとか、世代を感じるよ……」

「それを簡単に乗り越えるのが恋」

美浦はウキウキと騒いでいる女子をみて笑った。

「ええっ……マジか」

綾真はケータイに届いたメールを見て思わず叫んでいた。金曜日の人のごった返した駅で

綾真の挙動不審な態度に気を止める人は殆どいなかった。綾真は周りを見渡してホッとした。

しかし、メールに目を落とすと再び溜息を吐いた。

『ごめん、どうしても終わらせないといけない仕事が入った。鍵、渡すから先にみんなで

集まっててくれる?』

メール相手は勿論誠史で、続いて会社近くのコーヒーショップが書かれていた。ここまで

取りに来いという事なのだろう。

鍋会で集まるまでにまだ時間はあるし、コーヒーショップまでそれほど遠くない。仕事を

詰めて付き合ってくれるというのだから、行くしかないだろう。

自分の気持ちが乗り気なのかどうなのかいまいち分からないまま、綾真はコーヒーショップ

に歩き出した。

待ち合わせの店に着くと、誠史はテーブル席でコーヒーを飲みながら仕事をしていた。真剣

な表情で資料に目を落とし、時々赤ペンで訂正を書き込んでいるようだった。綾真は誠史

が何の仕事をしているのか知らない。客のプライベートは詮索してはいけないのだ。初め

て見る誠史のサラリーマン姿に胸がきゅんとなりそうになっている。今までは気にもなら

なかった誠史の生活が、今は何故か垣間見るだけでドキドキしてしまう。何の病気だと綾真

は首を振った。

綾真は店に入ると平静を装って誠史の前に現れた。

「あ、綾真君。わざわざこんなトコまで呼びつけてごめんね。どうしても終わらせないと

マズイ仕事でさ……。なるべく早く終わらせて、鍋会参加させてもらうよ」

誠史はテーブルに広げた資料を回収すると、部屋の鍵を綾真に差し出した。

「あ、はい……じゃあ、済みませんけど、勝手にお邪魔します……」

綾真が鍵を受け取る姿をみて、誠史は笑みを作った。

「なんかいいね」

「はい?」

「いいじゃない?合鍵渡した恋人同士みたいで。あ、なんならその鍵、綾真君にあげるよ。

いつでも好きなときに入っておいで」

冗談なのか本気なのか分からない口調でそんなことを言うから、綾真は泣き出したい気分

で誠史を睨んだ。

「この鍵、お借りします。玄関のキーケースに返しておきますから!」

「……はいはい。じゃあ、またあとでね」

コーヒーショップで誠史から鍵を渡され、綾真は一人誠史の部屋にいた。同級生達は1時間

後に食材を調達しながら来てもらう事になった。

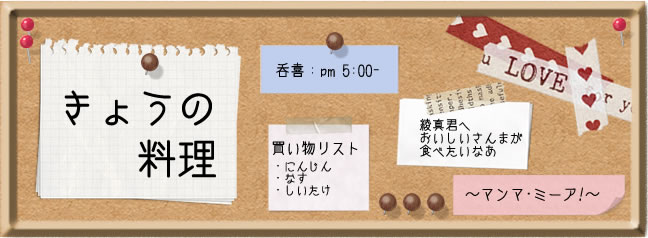

綾真は誰もいない誠史に部屋に入ると、鍋会のセッティングを始めた。IHの調理鍋や、箸

皿、コップを出して、テーブルに広げる。食器類が大方セットできると、今度は鍋の下

準備で、昆布出汁を取り始めた。その間に、簡単なつまみと煮物などを用意するとあっと

言う間に1時間は過ぎてしまった。

綾真は自分の出来栄えに「俺って有能」と珍しく満足したが、そこでやっと自分が違和感

無くこの部屋のキッチンを操っていたことに気づいた。

「そりゃ3回も来れば大体分かる」

呟いてみると自分は短期間でもう3回もこの部屋に来たという事なのかと実感させられて

益々動揺した。更に今日は一人で部屋にいるのだ。

急接近しすぎだ。数ヶ月前までは、ただの常連客の一人に過ぎなかったというのに、今では

当たり前のように彼の部屋で料理を作っている。異常だと綾真は思った。

そして、こんな風に接近しすぎるからおかしくなるのだとも思った。鍋会が終わったら

少し距離を置いて、健全な店員と客の関係に戻ろう。そうすれば、誠史も冗談を止めるはずだ。

綾真は誠史の気持ちを冗談で片付けようとした。

複雑な想いで、部屋のセッティングをしていると、インターフォンが鳴った。見ればクラス

の友人達が騒ぎながらエントランスにたむろっている。綾真は返事をすると、エントランス

まで迎えに行くことを告げた。

エントランスに綾真が現れると、友人達は緊張していた顔をほころばせた。

「あ、綾真君!……ホントにここでいいのかドキドキしちゃったよ」

「おつかれさーん。材料買ってきたよ」

「誠史さんは?まだお仕事?」

「すっごいカッコいいマンション!!」

「ひょっとしてお金持ち?」

「なんかセレブなとこやな……」

友人達は綾真を見つけると思い思いの言葉を口にした。

「まあ、とにかく入りなよ」

綾真が苦笑いになった。この興奮は自分が初めてここに来たときと同じだったからだ。自分

と同世代なら、同じ反応になることになることに安心すら感じる。自分がまだ普通でいられる

よりどころは、こんな些細なことだ。

「あれ……なんか……人数増えてない?」

よく見れば、女子4人の後ろに、男どもの姿も見える。美浦と親しい友人達だ。

「だって、綾真さんの鍋が食えるって聞いたから」

「そっちかよ」

「俺達、肉食王子とか言われてもわかんないですから。それよりも綾真さんの鍋の方に興味

津々です」

普通の反応だ。綾真は呆れながらも女子達だけに囲まれるよりはマシだとほっとした。

「でもさぁ、綾真君がここに住んでるのかって錯覚しちゃうと、おかしなことになるね」

「住んでない、住んでない。鍵預かって、先に準備してただけだって」

「ホント、すっごい立派なマンションだね。誠史さんってやっぱりただもんじゃない?!」

「俺も初めて来たときそう思った。でも本人曰く、俺達も15年すれば分かるってさ」

その言葉に、美浦が突っ込んでくる。

「綾真、前にも来たことあんの?」

思わぬところで揚げ足を取られて、綾真はたじろいた。

「……風邪ひいてどうしても動けなかったときに来たんだよ。こんなトコで立ち話してると

他の人に迷惑だから、さっさと入って」

綾真はそれ以上突っ込まれるのが嫌で、みんなを促した。

友人達は誠史の部屋に入っても興奮冷めやらぬ様子でリビングや、数々の家電製品を見て

言いたい事を言いまくっていた。

「こんな広い部屋に一人暮らし?誠史さん、独身じゃないでしょ?!男の人の一人暮らしで

ホームベーカリーとか無いでしょ!?」

「……今は独身だよ……」

「なになに、その言い方。誠史さんってバツイチとか!?」

「うそ、マジで!?」

「そりゃ女が放っておかないでしょ」

「俺の口からはそれ以上は言えないよ。後は本人にでも聞いて。それよりも鍋の材料は?」

「ここにあるよ。結局何の鍋にするの」

綾真はスーパーの袋に入った材料を吟味して頷いた。

「オーソドックス……とまではいかないけど、豆乳胡麻鍋と、あとはハリハリ鍋もどき」

「美味しそうな響きだね」

「あたし手伝う」

「私も。あ、ローストビーフ持って来たんだ。つまみに食べようよ」

「俺もつまみ作ってきた」

「俺、実家からリンゴ送られてきたから、デザート作ってきたんだけど……」

集まったメンバー達が持ち寄ったつまみだけで、随分と豪華な食卓が出来上がった。美浦

が「鍋いらないんじゃね?」と呟いたが、誰も否定出来なかった。

鍋の支度が出来上がった頃、ジャストなタイミングで誠史が帰って来た。玄関でわざわざ

インターフォンを鳴らすので、綾真が出迎えに行った。

「ただいま」

「……おかえりなさい」

綾真に声を掛けられて、誠史は真面目に繕っていた表情を緩やかに解放した。

「どうしたんですか?」

「なんだか、新妻に迎えられた気分でいいね」

「誠史さん、馬鹿でしょう?」

「そうでもないよ。さて、お姫さん達はどれくらいいるのかな」

「女の子が4人と、鍋に吊られてやってきた男が3人」

それに、美浦と自分と誠史で10人にも及んだ。

「そんなにもいるの?食器、足りてる?」

「足りてますよ。見たことないお皿とか出てるかもしれませんけど」

「言うね、今日の綾真君」

珍しく嫌味口調になってしまったのを誠史にすかさず突っ込まれて、綾真は顔を赤くした。

「別に普通です!」

誠史の過去に嫉妬してるみたいで、そんなことは死んでも認めたくないと綾真はそっぽを

向いた。

リビングに一歩足を踏み入れると、何故だか盛大な拍手が起きた。

「随分綺麗な子たちがお出迎えしてくれてる。綾真君のお友達って西園寺スクールの精鋭

なんだ」

「きゃあっ、初めまして!」

「今日はわざわざ鍋会を開いていただいてありがとうございます」

「テレビでみるよりももっとカッコイイです〜」

「王子様っていうより、キングって感じだけど、素敵です」

心にもない冗談をさらっと言ってのける誠史とそれに煽てられる女子を綾真は鼻で笑った。

こういうノリはあまり得意ではない。綾真はキッチンへ身体を滑り込ませ、美浦の隣に逃げた。

「サラダ?」

「鍋の前菜には微妙なつまみ」

答えた美浦の手元にはイタリアンな食材で作られたサラダが美味しそうに盛り付けられていた。

モッツァレラチーズは美浦のお気に入りのイタリアのメーカーのもので、スーパーで売っ

ている国産のものとは明らかに違う味だ。綾真は美浦の作る料理とこの空間にほっとして

冷蔵庫に背を付いた。

「序盤から押されてどうすんだ。ちゃんと見張ってないと、持ってかれてまうで?」

「誰が?」

「そりゃ、綾真の宝物が」

美浦はチラッと誠史を見た。つられて綾真も振り向くと、リビングのテーブルで、既に

女の子達に囲まれている誠史が目に飛び込んできた。

「……美浦は俺を何だと思ってるの」

「恋かな〜!イエッス!恋じゃな〜い!イエッス!」

美浦はだみ声、振り付けで往年の歌謡曲を歌った。突然の歌にリビング連中も振り返る。

「なんだそれ」

「知らないのか、うちの母親の十八番だ」

「知るか!」

「今のお前に送るソングだ。ありがたく受け取っておけ。……さあ、鍋にもっとも似合わない

サラダ、出来たで!」

美浦に置いてけぼりを食らって、綾真も慌てて冷蔵庫からビールを取り出した。

「綾真君、はやくはやく!」

「はいはい、今行く!」

綾真はビールを抱えて、鍋会の荒波へと飛び込んでいったのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13