レシピ9:炊飯ジャーに愛を込めて、炊き込んで―ご飯編

「一週間ぶりだね」

「……はい」

綾真は目の前で揺れるビールの泡の粒を生気の抜けた瞳で眺めていた。

「色々あったみたいだけど、俺は聞いたほうがいいのかな」

「……」

電話口でただならぬ気配を感じた南里は自分が手がけた店に綾真を呼んだ。しかし綾真は

席に座るなり黙りこくってしまい、南里は綾真を持て余してしまった。店員がビールを運

び終えても綾真は殆ど動くことなく、痺れを切らした南里が口を開いた。

「それとも君がしゃべるまで待ってる?今日はもうフリーだから何時までも付き合うけど」

南里はまろやかな声で綾真を包み込んだ。綾真は漸く顔を上げ、南里に焦点を合わせた。

綾真の涙は乾いていたが、鼻が赤く瞳が充血していて、さっきまで泣いていたことは推測

できた。

「すみません……」

綾真は動揺していた。

何を話していいのか分からないし、そもそも何で南里に電話を掛けたのかも分からなかっ

た。ただあの時は全てが裏切りに満ちていて、とっさにしがみついたのが何故か南里だっ

たのだ。

「謝ることはないさ。相談相手に俺を選んでくれたこと、光栄に思うよ」

「南里さん……」

南里の優しさに綾真の胸の痛みが余計にひりひりする。綾真は大きく開かれた切り傷を見

詰めながら南里に話した。

「……この前の南里さんの推理は、当たりでした」

「ええと、この前っていうと……お母さんの事かな?」

「はい」

母の再婚のことでこれだけ憔悴しているのかと南里は不思議に思う。綾真はそれほどまで

のマザコンなのだろうかと眉間に皺を寄せて考え込んでいたが、思いついたようにふっと

力を抜いて綾真を見詰めた。

先週の話から、綾真はマザコンではなくファザコンなのだと思い直したようだった。

「綾真君は、お母さんの再婚に反対?」

「……はい」

綾真は俯いた。他人に聞かれると恥ずかしい気分になるのは、自分が幼稚なことをしてい

るだろうか。母の再婚に反対して、高森と喧嘩して、誠史にキレて店を飛び出してきたと

言ったら、南里はどんな反応を示すだろう。

綾真が硬くなっていると、南里の声がふわりと優しく降ってきた。

「分かんないけど、分かるなぁ」

「?!」

顔を上げると、南里は口に手を当てて考えるポーズをとっていた。

「綾真君がお母さんの再婚に反対する気持ちは、俺には察するくらいしか出来ないけど、

同じ様な気持ちはよく分かるよ。それに、新しい人間関係を築くのはちょっと怖いよね」

「……」

「俺はさ、こういう仕事してるけど、前は新村と同じ職場でただのサラリーマンだったの

ね。仕事しているうちに、飲食業界の盛り上げ方というか、もっとこうしたらいい店が出

来るのになあって思い始めた。でも思ってるだけじゃ意味なんか無くて、なら自分でやる

しかないなって。でも、やるって決めたはいいけどノウハウもないし、初めは同業者の真

似や先輩の教えをもらったりして試行錯誤の日々だったんだよ」

南里は懐かしそうに目を細めた。苦労した日々は自分の糧になっている。実感できるから

あの頃の辛さは懐かしいと思えるのだ。

「……前に、ある青年が相談に来たんだ。君みたいな表情でね」

「俺みたいな?」

「うん。悲壮感漂ってたなあ、あの子も。その店は父親の代から継いだ和食の店だったん

だけど、父が急逝してしまってね。色々考えて自分の代では経営を変えたいって相談され

たんだ」

「そうなんですか」

「話し合いの中で浮き彫りになったのは、父親の代で絶対的権利を持っていたのが厨房を

仕切る料理長で、相談者が口出しできない状態だったってこと。更に料理長には恩がある

し、信頼もしているが、自分のやりたいお店には向いていないってことだったんだ。さて

綾真君。君ならこの料理長をどうする?」

「ええ!?」

いきなり質問をぶつけられて綾真は動揺した。

「普通経営方針に合わなければ切るんだよ。君なら切れる?」

一拍置いた後、綾真はきっぱりと言った。

「切れません」

「そう。それが普通の反応だと思う。彼もそうだった。だから俺達がいる。俺は二人に遺恨

が残らないように何度も話し合いの席を作った。相談してきた彼が、料理長を尊敬して信頼

していることも、自分がやりたいお店のことも、出来るだけ詳しく丁寧に話し合ったよ。

やっぱり揉めたけど、最後は料理長が店を去ることで決着が付いた。良好な関係のままでね」

「そうですか」

南里はやはり懐かしそうな顔で手にしたビールを煽った。

「初めの一歩は勇気がいる。でも歩き出す前に蹲っていじけていても、誰かが問題を解決して

くれるわけじゃないよ」

「南里さん?」

「何が言いたかったかって言うと、問題を目の前にして、その問題の根本に触れずに逃げて

いても仕方がないってこと。君はまずお母さんと話しに行くべきだよ。電話じゃなく直接

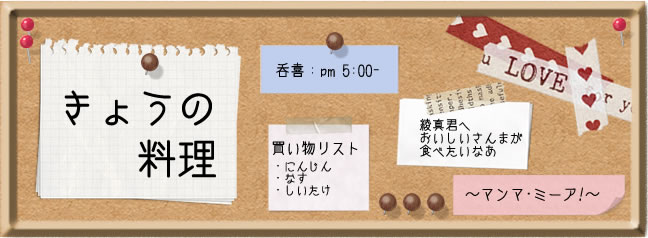

ね。お母さんとお父さんの好物でも持って、ひょっこり現れてみるといいよ」

「……」

「お母さんの本音を聞かないままに、判断してはいけないと思うな」

「そうでしょうか」

「綾真君、確かめたかい?お母さんのお父さんに対する想い」

「……聞いたことありません」

言われれば、母の父親に対する想いなんて真正面から聞いたことない。きっとこうなんだ

ろうという自分の気持ちで作り上げていた。

「人の想いは複雑だね。だけど、知れば分かり合えることもある」

南里の言葉はふわりふわりと降りてくる羽毛のように優しくて、けれどずしりと重い。

「ただね、俺の考えを付け加えておくなら、いつまでも忘れないでいて欲しい、愛してい

て欲しいっていう気持ちは、再婚しないで欲しいっていうのとイコールで結ばれなくても

いいんじゃないかな」

綾真の潤んだ瞳が驚いて南里を見据える。南里は優しくそして力強く頷いた。

「俺達は生きてる。生きている世界の中で一番の幸せを見つけるのが死んだ人への愛なん

だと俺は思う」

綾真は膝の上の拳をぎゅうっと握り締めた。耳の奥が痛い。頑なに反対していた気持ちに

ヒビが入っていくみたいだ。

「そうなんでしょうか。……でも南里さんが言うとそんな気がします。今はまだ混乱して

てよく分からないですけど、母親には会いに行ってみます」

鼻を啜りながら綾真が顔を上げると、南里はにこりと笑ってみせた。

「綾真君って、真面目でまっすぐで素直で、いまどきみない好青年だ」

「や、止めてくださいよ。……融通の利かない不器用なだけです」

綾真が恥ずかしそうに首を振っても、南里は優しい顔でそれを流した。それどころかビール

を飲み干して、うっとりとした声でとんでもないことを呟いたのだ。

「君のお店も手がけてみたいな」

「ええ?!」

「十分素質あると思うよ。君ならいい店が出せる」

「無理ですよ。まだ学生だし、おじさんの足元にも及ばないひよっ子だし」

「いいなあ、そういう謙虚な子。俺が俺が!っていう人は料理人には向いてても店を持つ

のには向いてないんだよね」

「そういうもんですか?」

「って俺が勝手に思ってるだけだけど。まあ、俺がやりにくいってこともあるんだけどさ。

綾真君、お店持ちたくない?力になるよ」

「あはは、ありがとうございます。そのときは是非お願いします」

綾真は酒の席の社交辞令か冗談のつもりでそれをさらりと受け流した。

冷たい風に足元に落ちた枯葉が車道へと流されていく。街中ではクリスマスのイルミネー

ションが華やかに飾られて、今か今かとその日が来るのを待ち望んでいるようだった。

その明るさがただ眩しい。もうあと数日もすれば新しい年もやってくるというのに、誠史

は、久々の大きな仕事で残業三昧の日々をすごしている。

一つ伸びをして会社を出ると、観光客とウインドーショップで雑踏とした人ごみをぬけて、

誠史は行き着けの小料理屋を目指した。

「いらっしゃい」

呑喜の暖簾をくぐると、威勢のいい声が一つ返ってきた。誠史はもう一つの声を探しながら

いつもの席に座った。

時計を見れば閉店間際で、テーブル席の客が会計に立つところだった。誠史の目当ての声

は店内にいなかった。

「今日もぎりぎりですみません」

「いやいや、お仕事おつかれさん」

高森は客の会計を済ますと、手早く「いつもの」を用意した。

「どうぞ。何にします?」

「お勧めは?」

「平目がありますよ。ムニエルなんてどうですか」

「じゃあそれで」

高森が平目のムニエルを準備し始める。厨房がいつもより広く、店内も静かだった。

「今日は、綾真君本当にいないんですね」

「実家帰ってます」

「そうなんですか!?」

ここに来る間、誠史はどんな顔して綾真に会えばいいのかと考えていた。綾真は店を飛び

出していったきり帰ってこなかったし、誠史もそれ以来連絡を取っていない。

誠史だって、綾真が母親の再婚に反対だったことは分かっているし、それを頭ごなしに

否定するつもりはなかった。ただ、あそこまで綾真が怒るとは思っていなかったのだ。

フライパンにバターの溶ける音と香ばしい匂いが漂った。平目をゆっくりとバターの中

へ入れると、ジュワっと食欲をそそる音がした。

高森は振り返らずに、フライパンに目を落としたまま呟いた。

「この前は、ホンマ、すんませんでした。あいつは馬鹿が付くほどファザコンっていい

ますの?父親のことが好きすぎて、周りが見えんよって」

「……そうみたいですね」

はあ、と大きな溜息を吐き高森は語りだした。

「綾真の父親、私の弟なんですけどね。若い頃から飄々としてて、地に足がついてない

というか頼りないヤツでね。アイツが結婚するなんて言い出したとき、家族中が唖然と

したもんです。どうせいつものようにハチャメチャなことになるんやろってみんな思って

たんですよ。どうせすぐ離婚して、また一人の人生面白おかしく生きていくんじゃないかって

俺も思ったほどで」

「随分と綾真君と正反対な……」

「あれは、反面教師なんだと思います。しっかりしてない父を見て、母親と一緒にしっかり

してしまったというか。綾真の母親っていうのが、またよくできたお嫁さんでね、アイツ

を上手く掌で転がして、横道逸れんように頑張ってたんですよ」

それを聞いて、誠史はふふっと笑った。

「綾真君は母親似なんですかね」

「まあ、そっくりやね。顔も性格も」

高森はフライパンを動かしながら呟いた。誠史はその姿をぼんやりと眺めた。顔だけで言

えば、綾真と高森は似ていると思う。特にこの横顔は綾真の数十年後なのではないかとす

ら思えるほどだ。

「でも、綾真は本当に父親のことが好きやったんですよ。弟や妹の世話しながら父親の

世話もしてやるんだって冗談半分に小学生のガキが笑って言うんです。でもその顔の嬉し

そうなこと。本当に好きで仕方ないって顔でした」

高森の話を聞くと、その先にある死が益々辛くなった。高森も眉を僅かに歪め、小さく

溜息を落とす。

「あれが死んだとき、綾真はちょっとおかしくなってましてね。あのまま家にいるとまずい

から、うちで暫く預かることになったんです。離れても最初の頃は殆ど廃人みたいなもん

でしたよ。まあ、中学卒業する頃にはすっかり元の姿を取り戻してましたけど、でも父親

の事になると、いつも傷ついた顔してた」

それほどまでに愛していた父親を母は「捨て」て再婚することになったのだ。綾真の心が

穏やかであったはずがない。

「俺、ちょっと失敗したなあ……」

分かっているつもりだったのに、綾真に掛ける言葉を間違えた。

「実際のところ誠史君に祝福されたのが、綾真にとって一番堪えたと思うんや」

高森は出来上がった平目のムニエルを誠史の前に出した。誠史は皿を受け取りながら高森

の顔を覗く。

「……なんでですか?」

「君は、似てるんだ。綾真の父親に」

「俺がですか!?」

そういえば、以前綾真たちの親戚の男に、そんなことを言われたことがあった。単なる

冗談かと思っていたが、そうではないのだろうか。

「顔の雰囲気、全体の醸し出すオーラがなんとなく同じなんや。他人の空似レベルだろう

けど。勿論、誠史君の方が100倍しっかりしてて、100倍働いてるとは思うし。ああ、偏食

で、お茶目なところはなんとなく似てるか」

高森が悪戯っぽく笑ってみせる。けれど誠史はそれを上手く流せなかった。

綾真が自分に親しくしてくれたのは、自分の中に父親を見たからだったとしたら、なんて

報われないんだと誠史は思う。

「父親かあ……」

「君に祝福されるってことは、父親がそれを許したって錯覚したんじゃないかと俺は

思ったんや」

「父親なあ……」

乗り越える壁は高いなとぼそりと呟く。けれど、そんなことで引き下がれるほど自分だって

半端な想いなわけではない。

攻略が難しければそれだけ燃えるものだ。

初めはただの気の迷いだと思っていたんだけどなあ……と誠史は心の中で自嘲した。

「そうや、誠史君、炊き込みご飯食べるかい?」

高森に言われたのは誠史が平目のムニエルを半分ほど食べた頃だった。

「へえ、いいですね」

誠史は箸を止めて高森を見上げると、高森はさっそく茶碗を取り出した。

「綾真が作っていったヤツだから、御代はいいから。偏食の君が食べられるか分かれへん

けど」

高森が茶目っ気たっぷりに笑って、炊き込みご飯を茶碗に盛っている。

「綾真君が?」

「これ持って、母親に会いに行ったんや。これ、あいつの両親の好物だったから」

差し出されたのはごぼうとにんじんの炊き込みご飯だった。ふわりと匂うごま油の香りが

嬉しい。綾真がこれをどんな気持ちで作ったのかと思うと少し切なかった。

「ごぼうですか?」

「味は保障するよ。レシピは俺やからな」

「あはは、そうなんですか」

「ごぼう嫌いの弟と大好きな嫁さんに、どっちも美味しく食べられるように考えたのが

きっかけなんやけど、作っているうちに綾真が教えてくれって言って、今じゃすっかり

綾真のレパートリーだ」

ごぼうもにんじんもけして大好きな部類ではない。誠史も例に漏れず偏食の本領を発揮し

ていたが、綾真が作ったものだと思うと食べないわけにはいかなかった。

誠史は茶碗を持つと素直に口に運んだ。

「!!……旨いです」

「ごぼう臭さはぬけてるから、食べやすいと思う。ごぼう好きには少し足りないかもしれ

んな」

「俺には十分ですよ。さすが綾真君……いや、ここはさすが高森さんってとこですね」

誠史は箸を止めることなく次々と口に運んだ。本当に旨いと思っている証拠だ。気をよく

した高森は微笑んで昔の話をした。

「俺の弟はさ、食に対しても自由気ままな男でね。好きだと思ったらそればっかり、嫌い

だと思ったら絶対食べない。それをあの手この手で食べさせるのが嫁さんと綾真の役目

だったんや」

父親の思い出がいっぱい詰まった炊き込みご飯を持って、綾真は何を話しに行ったのだろう。

少しは心を開いて母親の言葉に耳を傾けようとでも思ったのだろうか。綾真がどうやって

心変わりをしたのか誠史は気になった。

「何で綾真君は急にお母さんに会いに行く気になったんですか」

「ああ、あの後南里君に会ったそうだよ」

誠史の頬がピクリと震えた。

「南里にですか!?」

「うん。南里君と話して、気持ちが落ち着いたみたい」

自分にはできなかったことを、南里はあっさりとやってのけた。誠史の焦りと嫉妬が零れ

落ちそうなほど湧き上がってくる。

「へえ……。南里がねえ。どんなアドバイスしたんだか」

自分には超えられない壁を、南里は後からやってきて軽々と飛び越えて見せたのだ。

引きつったままの笑顔で、誠史は炊き込みご飯の最後の一口を口に運んだ。

ごぼうの苦味と繊維がいつまでも口の中でざらざらと残り、誠史はビールで無理矢理流し

込んだのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13