スペシャルレシピ:ワインの川で七夕の逢瀬

「誠史さんは子供の頃、七夕の短冊にどんな願い事書いてました?」

誠史の部屋で笹を飾っている綾真が、ソファで雑誌に目を落としている誠史に声を掛けた。

「日常の記憶が残ってない俺がそんなこと覚えてるわけないでしょ」

「……やっぱりそういうもんです?」

「そういうもんです」

「そっか。じゃあせっかくなんでどうぞ」

綾真は一仕事終えたと言わんばかりに手を叩くと、近くにあった短冊を誠史に渡した。

「え?書くの?」

「はい。書いたらこれに飾っておいてくださいね」

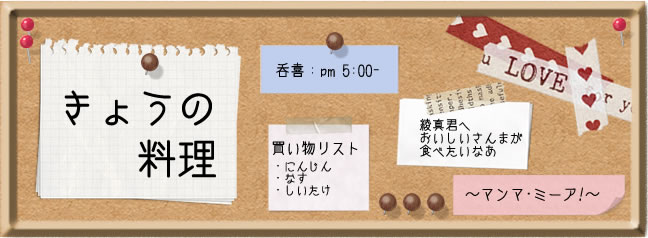

情緒豊かに飾られた笹がフロアランプに照らされいる。笹は先刻、綾真が誠史の部屋に

やって来た時、体に抱えてきたものだ。聞けば、綾真の働き先である老舗料亭「さと泉」

で使った余り物なのだという。料理の勉強の一貫だからと言っては季節のものを飾りたが

る綾真を誠史は好きにさせているが、流石に体より大きな笹を持って来られると誠史も

「これ飾るの?」と眉をひそめてしまった。

けれどもフロアランプに上手くマッチして飾られた笹を見ると、流石だと感心してしまう。

さと泉に就職して3ヶ月。綾真はいろんな技術をこの店で習得しているんだろうと誠史は

察した。

誠史は竹のシルエットを眺め、空中で揺れているものに目がいった。よく見れば幻想的な

笹の風景にはミスマッチな短冊が一つ飾られている。多分先に綾真が書いた分だ。

「あの笹はさ、どういうコンセプトなの?」

「我が家の七夕、です。七夕なんですから短冊は必要なんです!誠史さんも書いておいて

くださいね。俺、夕食の準備してきますから。あ、せっかくなんで七夕パーティーにでも

します?そういう思い出ないんですよね」

「いいけど、特別な材料は何にもないよ。まあ、うちの冷蔵庫の中身は綾真の方が詳しい

と思うけど」

「大丈夫です。ある材料で作りますから」

「さすが料理人」

誠史が褒めると、綾真は嬉しそうに笑ってキッチンへ去っていった。すっかり見慣れた

光景に、誠史は目を細めた。綾真を落とすのに半年、付き合い始めて半年。一年前とは

全く違った今の生活に誠史は人生の先の読めなさを改めて実感する。

綾真を意識するようになって、自分よりも15も年下の子を振り回してもいいのだろうか

と罪悪感を感じたこともあった。けれど、何事にも一生懸命で、自分に対しても真っ直ぐ

向かってきてくれる綾真が今はただ愛おしい。

願わくば、この生活が一秒でも長く続くように。そう思ったところで手の中の短冊を思い

出した。素直にこの気持ちを書こうかと思って、顔を上げると綾真の短冊が揺れていた。

誠史は近づいて手に取る。綾真の願い事を読んで、誠史は思いっきり苦笑いを浮かべた。

『誠史さんの嫌いなものが少しでも食べれますように(特に生野菜とシイタケ)』

「この願い事のセンス。綾真ってつくづく恋愛体質じゃないよね……」

そうして誠史も思いついたように短冊にペンを滑らせた。

「即席七夕パーティーです」

綾真がそう言って運んで来たのはカップに入ったちらし寿司だった。

「凄い。パーティーメニューになってる。うまそ!」

「気持ち子供向けですけど。誠史さんの舌に合わせてみました」

「言うね」

「でも、誠史さんの嫌いなものは入れてない筈ですから……多少は入ってますけど」

「はいはい、ありがとう。あーお腹すいた。いただきます」

カップちらし寿司はさと泉の残り物と調達した魚の刺身やイクラがにキレイに飾られ、

まるで宝箱のように見えた。

綾真が冷蔵庫から出してきたビールの缶を誠史が開け、綾真に注ぐ。琥珀色の泡の向こう

に綾真の笑顔が映ると、小さく乾杯をしてパーティーは始まった。

「好きなのチョイスして食べてくださいね」

「うん。そうしてる」

誠史はイクラとサーモンのカップばかりに手を伸ばしている。綾真は誠史の残すであろう

きゅうりの乗ったカップをチョイスして味わった。

「うん。うまい。きゅうりの酢の物合うと思うんだけどなあ。……ねえ、誠史さん。ところで

七夕祝うってどう言う意味があるんだろ。誠史さん知ってる?」

「それは行事的にってこと?それとも恋人的な?」

「行事的な!です」

「恋人的な理由なら答えられるのに」

「……今、すごく下世話なこと思ってたでしょ」

「あはは。じゃあ綾真はなんでパーティー料理なんて作ったの?」

「だって誠史さん、七夕の記憶がないなんてかわいそ過ぎて」

「そうかなあ」

「短冊に願い事書いたり、飾り作ったり、子供の頃のそういう思い出ってあとから思い出

すと楽しかったなあって思うんで……今日の事もそんな風に思い出してもらえたら……って

俺、結構恥ずかしいこと言ってる」

綾真は照れくさそうに手元のビールを煽った。確かに牽牛と織女のデートを祝うなんて

その由来すら知らない誠史にとってはそれほど重要なことには思えなかったけれど、綾真

のそういう気遣いと愛情が嬉しかった。

「綾真ってさ、記念日とかイベントとかすっごく大切にするよね」

「え?ダメですか」

「いや、全然」

言いながら誠史が笑うので綾真は不安になって誠史を見返した。

「もしかして、誠史さんそういうイベント面倒くさい派?」

「楽しむ派だよ。だけど、綾真の行事のチョイスが、俺の人生においてあまり祝った事の

ないものだったりするから」

「俺が世間からズレてるってこと?」

「君さ、恋人とするお祝いじゃないものに結構全力を尽くすだろ」

「それは、桃の節句とか端午の節句とかを言ってますかね?」

「それなりに自覚はあるんだ」

「……料理人としては、本気を出したくなる領域なんで……」

「あはは、真相はそっちか」

まあいいけどね、と誠史は笑った。綾真の料理の腕が上がるのは誠史にとっても嬉しい

ことだった。綾真がさと泉に就職して、誠史はまだ綾真の職場に行ったことがない。カウ

ンターに立てるようになるまで来ないでと綾真に言われたことを守っているからだ。

「もう綾真の手料理食べられなくなるのか」

綾真がバイト先の呑喜を辞めるとき、叔父の高森の前で誠史が白々しく言っていたが、

実際のところ、仕事が終わって時間が許せば誠史のマンションを訪れて料理を振舞って

いる。それでも、綾真がさと泉で料理を食べさせてくれるのを誠史は期待を込めて待って

いた。

「そろそろデザート出しますね」

カップちらしが終わりに差し掛かると、綾真が立ち上がって冷蔵庫からガラスの器を運ん

で来た。

「綺麗だね。天の川みたい」

「即席のデザートなんでこんなのしかできませんでしたけど、フルーツポンチです。

クラッシュしたゼリーと、星型にくりぬいた果物で一応天の川風にしてみました。スパーク

リングワインにしたので大人向けです」

「ワインの川ねえ。ん!旨い!ゼリーがシュワシュワしてていいね。甘さもちょうどいい

し、即席っていうけど、綾真のセンスは相変わらず凄い」

「ありがとうございます」

「うん、うまい」

誠史はデザートをぺろりと平らげると、窓の方を振り向いた。

「……今日は、天の逢瀬は成功しそうだね」

「いい天気だったから星もよく見えてるし……昔、父さんが生きてた頃、家族で七夕の星

空を見上げながら、世界中で一番見られてる可哀想なカップルだって言ってたの思い出し

ました」

「確かにプライベートもへったくれもない」

「世界中の人に祝福されてるって思えばいいのに」

綾真の言葉に誠史の頬が緩む。

「綾真もいいお父さんになれそうだ」

「え?」

なんとなく言った言葉に綾真が過剰に反応して、その言葉が今の自分達にはタブーな事を

思い出す。

「まあ、当分解放してあげる予定はないから、君が父親になるためには養子縁組だのなん

だの、いろいろ大変な苦労をしなければならないけど」

「……うちには大きい偏食児がいるので、それの面倒で手一杯なんですけど」

ははっと声を上げて笑うと、誠史は綾真の短冊に目を向けた。

「短冊、願い事叶うといいね」

「あっ読まれた……俺、あの短冊の叶え方知ってますよ」

「へえ?」

「誠史さんが、頑張ればいいだけです」

「綾真が美味しいものをたくさん作ってくれたら頑張るよ」

「そういうことだったら、俺も全力で頑張ります……ん!誠史さんも書いてくれたんだ」

「書きましたとも!」

綾真は立ち上がって短冊に駆け寄った。

「何書いたんだろう……あ……あ?」

誠史の短冊を目にした途端綾真が声をなくした。

「ふふ」

「……ふふじゃないです!なんなんですか、この願い事!」

『綾真が積極的になってくれますように(特にベッドで)』

綾真が顔を赤くして振り返る。誠史も席を立って綾真の隣に並んだ。

「だって願い事でしょ?俺の今一番の願いだもん」

しれっと言ってのける誠史に綾真が却下だ却下だと喚く。綾真の声なんてお構いなく、誠史

は言った。

「俺、この短冊の叶え方知ってるよ」

「……」

「綾真が頑張ればいいだけだ」

「誠史さん、馬鹿でしょ。前から思ってましたけど、絶対馬鹿でしょ!」

「ひどいなあ。俺のたった一つの願いなのに」

「たった一つ?!他に無いんですか」

綾真が呆れて言うと誠史は当たり前の様に頷いた。

「他?無いよ。だって、綾真とずっと一緒にいたいとか、一緒に暮らしたいとか、そんなの

願うことじゃなくて、自分で何とかすることだもん」

「……誠史さん」

「ただ、この願い事ばっかりはさ、どうにもならないでしょ」

誠史は、綾真を積極的にさせるのは至難の業、などとブツブツ呟いている。

「誠史さん、今どさくさに紛れて、なんか凄いこと言いませんでした?」

「へ?そう?」

綾真は俯いて誠史のシャツの裾を握った。嬉しくて苦しい。誠史の愛情表現はストレート

だけど、やっぱりこういう言葉をもらえるとこみ上げてくる気持ちが違う。

「今日だけですよ!叶えるのは!」

「綾真?」

綾真は誠史の腕を引いた。そして、誠史の首に腕を回すと、自ら誠史の唇を奪いに行く。

かぷりと吸い付いて、驚いている誠史の口を割った。

舌をねじりこませ、誠史の舌を誘う。驚いていた誠史も綾真の意思を汲み取って、その誘い

に乗った。誠史の口の中で遠慮がちに舌を絡める綾真を、身体を引き寄せ腰に手を回す。

首の後ろに掌を当てると、誠史は我慢できなくなり、綾真の口の中へと侵入した。

「んんっ」

綾真の舌の裏側に舌を滑り込ませ、筋をなでると綾真の膝がかくっと小さく揺れた。綾真

は誠史の身体にしがみついて崩れるのを我慢する。その反応を面白がって誠史は綾真の口

の中をゆっくりと攻めた。

「んんっんん!!」

綾真が暴れだすと、誠史は綾真の舌を吸い込みながらやっと離してくれた。

「はあっはっ……」

「綾真の『積極的』ってかわいいなあ」

「もう!うるさい!」

綾真は誠史の手を引くと、寝室へと歩いていく。誠史はニタニタしたままそれに従った。

ぽたり、綾真の汗が顎を伝って誠史の胸に落ちた。7月の夜は暑く、そして熱い。

「ああっ……そこっ」

「いいの?もっと?」

「んっ」

誠史の上で立て膝を付いた綾真が背中を仰け反らせた。手を繋ぎ、倒れそうになる綾真を

支える。綾真は積極的になると言う宣言通り、誠史の上で自ら身体を開いて受け入れた。

誠史は下から突き上げながら綾真の表情が快楽と苦痛の間を行ったり来たりする様子を

楽しむ。

「毎日七夕ならいいのに」

「ああっ……もう、今日だけ、ですっ……あっ」

そう言うと、綾真は改めて主導権を握るように起き上がり誠史の上で自ら腰を上下させた。

重力に逆らってゆっくりと腰を浮かし、誠史の胸に手を置いて自分の中に誠史を飲み込む。

その動きに合わせて誠史も腰を引いたり突き上げたりした。

めったにない経験といいところをピンポイントで突かれた所為で、綾真のペニスからは蜜

が溢れ出し、ジェルと混ざり合ってネチョネチョと音を立てた。

「あ、ああっ……」

「このまま、イってもいいよ」

「せ、誠史さん、は……?」

「見てる」

ニヤっと笑うと綾真はプルプルと身体を震わせて叫んだ。

「やだ、やだっ……」

「こんなイヤラシイ姿の綾真、目に焼き付けとかないともったいない」

「もう、やだぁ……」

「かわいい。織姫サマよりもかわいい」

どんな例えなんだと思ったが突っ込む余裕はなかった。一度登り始めた快楽は止めることが

出来ず、綾真は一気に駆け上ってしまった。

「あっ、あっ……!」

「いいよ、綾真っ」

「誠史さんっいくぅっ」

胸の上にくたっと倒れこむ綾真を誠史は優しく撫でた。

目を覚ました綾真は食事の後片付けが何もしてないことに気づいて、慌てて身体を起こし

た。隣には誠史が規則正しい寝息を立てて眠っている。

綾真は小さく微笑むと、誠史を起こさないようにそっとベッドを抜け出した。

「あ、れ……」

リビングの電気を点けて、綾真はすっかり片付いているキッチンに驚く。

「誠史さん、片付けてくれたんだ」

綺麗になっているダイニングテーブルを手で撫でて、綾真は目を細めた。

「あ、七夕、あと5分で終わる」

綾真は笹の方へと歩みを進めた。とりあえずは誠史の願いは叶った。

「俺の願いも叶えてもらわないと……」

呟いたところで、短冊がもう一つ増えていることに気づいた。

「また変なお願いじゃなきゃいいけど……」

『来年も二人で七夕のお祝いができますように』

「誠史さん……」

誠史が書いてくれた願いは綾真の願いだ。綾真は胸が熱くなって、誠史の短冊を指で弾いた。

「この短冊の叶え方、俺知ってますよ」

二人で頑張ればいいだけだ、綾真は心の中で小さく呟いたのだった。

ワインの川で七夕の逢瀬

お好みのゼリー

お好みのフルーツ

スパークリングワイン

1.ゼリーはクラッシュさせる

(カルピスとかで作ると天の川っぽいかも)

2.りんごなどは型抜きで星型にくり抜く

3.ガラスの器に入れ、ワインを注ぐ

ワインではなくカルピスソーダでもいいかも

了

2013/07/7

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13