レシピ5:モチっとモチモチ、モテモテおつまみ―後編

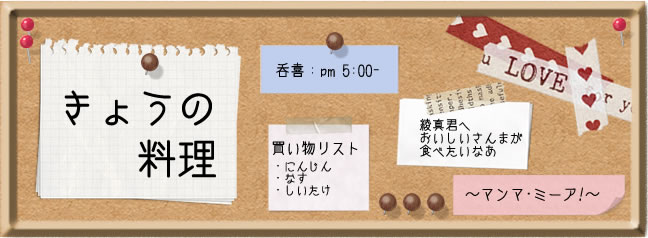

キッチンからパチパチと油で揚げる音が聞こえる。まともにキッチンが稼動しているのは

何年ぶりだろう。誠史はリビングのソファに腰を下ろして、綾真の様子を眺めていた。

そして、こんな風に料理を作る人を眺めていた記憶がないことに誠史は驚いた。誠史が今

思い出せるのは真っ暗なリビングと冷めた夕食だけだ。

誠史が感慨に耽っていると、綾真がつまみを運んできた。綾真が香ばしい匂いをつれてくる。

「うわ、何これ!旨そう」

「こんな夜中に超高カロリーですけど」

そういって綾真がテーブルに並べたのは、一口サイズのミニ春巻きだった。

「中に実家で貰ってきたお餅とチーズが入ってます」

春巻きの皮から僅かに漏れているチーズが食欲をそそった。

「ビール?ワイン?」

「どっちにでも合いますよ。お好きな方で」

「いや、綾真君はどっち?」

「え、俺?……ありがとうございます。ビールお願いします」

誠史はビールの缶を開けると綾真に注いだ。

「二人の運命の遭遇に乾杯」

「乾杯……なんですか運命の遭遇って」

「細かいことは気にしないの。あー、旨そう。いただきます」

「あ、タレがあるんです。持ってきますからまだ食べないでくださいよ」

綾真は慌ててキッチンに戻ると3種類のタレを持ってきた。

「えっと、こっちからオーロラソース、なんちゃってスイートチリソース、わさびポン酢

です。お好きなタレでどうぞ。まあ何にもつけなくても、チーズの塩気でいけますけどね」

「このタレも綾真君が作ったの!?」

「はい」

誠史は春巻きを一つ取ると、オーロラソースをつけて口に入れた。

誠史の口の中で春巻きの皮がカリカリと心地のいい音を立てている。口の中に広がるジュー

シーなチーズともちっとした餅がオーロラソースによく絡まって絶妙な味になっている。

熱々の食感に誠史の顔がほころんだ。

「旨い!なにこれ!」

「お口に合いますか?」

「うん、合う合う。このソースが最高にいい感じ!」

「よかった」

誠史は次の春巻きを取ると今度はチリソースにつけた。

「ん!?」

「どうですか?」

「うん!旨い!何だろう、不思議な組み合わせだけど、旨いね。このタレも綾真君が作っ

たの?」

「材料は全部この家にあるものですよ」

「嘘!?こんなオシャレなタレ、うちのもので作れる?!」

「本当です。スイートチリソースっていってもナンプラーも何にも使ってないので、なん

ちゃってですけど。酢と唐辛子とレモン汁と醤油でなんとか似た味になってると思います。

結構いけるでしょう?」

「旨いよ、本当に」

「それはよかった!」

綾真はソファに座って隣で微笑んでいるが、その笑顔は呑喜で見せるカウンター越しの綾真

の笑顔だった。

「こっちのわさびポン酢にはごま油も入ってるんですよ。あっさり目がよければこっちも

いけると思います」

綾真に勧められるまま、誠史はわさびポン酢も食した。言われた通りあっさり目だが、ごま油

のコクとわさびが味を引き締めてくれて、これもいい味になっていた。

「凄い。さすが料理人の作るつまみ」

「……まだ見習いですけどね」

謙遜しつつも、やはり褒められて悪い気はしない。綾真の頬がほんのりピンク色になって

いるのはアルコールのせいだけではなかった。

自分の作ったものをおいしいと言ってもらえる、料理の原点がここにある。

誠史の舌は味に実直だと思う。嫌いなものは口にしないし、好きならどれだけでも食べる。

子どもの舌と一緒だけど、だからこそついつい真剣に勝負したくなってしまうのだ。

旨いものを食べさせたい、苦手なものも旨いといわせたい。その一心で綾真は誠史に料理

を作ってきた。そこに他意はなかった。

けれど、その勝負心が誠史をすっかり虜にしてしまったということを綾真は分かっていない。

「やっぱり最高だな、綾真君は」

「え?」

誠史は二人の空間を縮める。ソファのスプリングが僅かにはねた。誠史は綾真の腰に手を

回して、自分の方に密着させる。バランスを崩して、綾真は誠史の胸に倒れ込んだ。

「誠史さん!?」

「うん。……なんにもしないから、こうしてて?」

果たしてこの状況をなにもしてないといえるのか、綾真が反論しようとすると、誠史の声

が頭の上から降ってきた。

「料理って、きっとこうして楽しむものなんだろうね」

柔らかくて、優しいバリトンが心地よく響く。綾真は抵抗を止めた。

「あの……?」

「昔、出て行っちゃった子の話、していい?」

突然の振りに綾真が驚いて誠史を見上げると、誠史は柔らかい笑みの中に暗い影を作って

いた。

「……はい」

綾真は素直に頷ずく。腰に回された手に僅かに力が篭った。

「仕事の鬼だったんだよね。その頃は。本当に自他共に認める仕事の鬼だった。午前様も

当たり前だったし土日も仕事で潰れることが多かった。仕事をしてる自分が格好よかった

んだろうな。出来る自分が心地よかった。一種のトランス状態だったんだろうなあって

今では思うよ。たまの休みは昼過ぎまで寝て、午後からだらだらと読書したり買い物に

行ったり、そんな生活だったんだ。それが当たり前だっだし、疑問にも思わなかった」

綾真は想像する。今よりも少し若い誠史がここでどんな暮らしをしていたか。

「家に帰るとね、冷たくなった夕食が全部ラップに包まれてテーブルの上に並んでるの。

俺はさ、それをレンジに入れて温めて、一人でテレビ見ながら食うんだよね」

テレビの声に耳を傾けながら一人でもそもそと食べる夕食がどれだけ寂しいか、それは

食べている本人よりも、作った人間の方が強く感じていることだろう。

「正直、あの子が料理してる姿を見た記憶がないんだ。今日、ここに座って綾真君が料理

する姿見て、ちょっと愕然としたよ」

誠史の言葉に綾真は驚いた。それじゃまるで家政婦じゃないかと批判もしたくなった。

「それでさ、仕事ばっかりで使い道はないから金は溜まるんだ。だから俺はすれ違いの

穴埋めみたいに、『好きなもの買っていいよ』って。それが口癖」

その結果がキッチンに残された数々の調理家電なのだろう。寂しさを埋めるために買い物

で欲を満たすことができたのだろうか。

綾真がキッチンを振り返ると誠史は苦笑いで首を振った。

「あんなもので繋ぎとめられるわけないよ。気がついたら、他に男作って出てっちゃったん

だもん。こんな家電製品置いてかれても困るから持ってけって言ったんだけどね、自分の

お金で買ったわけじゃないからって突っ返された。俺、驚いたよ。自分の金って何?自分

のお金とか俺のお金とか、あの子の意識の中ではそういう感覚だったってことは、俺達は

きっと最初から他人のままで進歩してなかったんだろうね。それに気づいたら虚しくなった。

それから、あの子にとっても申し訳ないことをしたって出てってから分かった。それ以来

仕事の鬼は止めたよ。……って、そんな昔話。綾真君の料理姿見てたら、思い出して、君

に話したくなった。ごめんね、湿った話して。飲み直そうか」

誠史は綾真のグラスにビールを注ぎなおした。

「……はい」

誠史の言葉に傷痕を感じて綾真は切ないながらもほっとした。あっけらかんと言ってのけた

言葉の後ろにはちゃんと感情が隠れていたからだ。

人間なんて表面だけじゃ分からないもんだと思ったところで、ふと昼間の出来事を思い出す。

父の遺影の前で、談笑する母や十三回忌の事務手続きの話をする親戚、明日の予定をケータイ

でメールしている妹弟達に、綾真は泣きたいほどがっかりしていた。

『お父さん、あっちでも馬鹿なことしてみんなに笑われてたりして』

母の冗談にみんなが笑っていた。綾真はそれが許せなかった。

父が死んであんなに辛かったことをみんな忘れてしまったのか、毎日目を真っ赤にして泣き

はらしたあの涙はなんだったのかと思わずにはいられなかったのだ。

もう父親の事を真面目に思っているのは自分だけしかいないと半ば諦めかけていた自分が

急に恥ずかしくなった。

「……そんなこと、あるわけないじゃん」

思わず零れた独り言を誠史が拾った。

「どうしたの?」

「あ……いえ、その……。誠史さんの話聞いて、昼間の事思い出しちゃって」

「そうだった。今日の飲み会の目的は綾真君の愚痴を聞くんだった。すっかり目的を見失う

とこだった。昼間の事って?」

「誠史さん、最初ご自分の過去を随分ドライに話してましたよね。過去の人なんてどうでも

いいみたいなスタンスの人なのかなって思ったら、ちょっとショックだったんです。でも、

そんなさらっと流せるようなものじゃないって知って、自分の安直な考えが恥ずかしくなり

ました。すみません、勝手に軽蔑しちゃって」

「あはは、別にいいんだよ。過去だもん。ドライに話してるんだから、そう感じてくれて

構わないんだよ。普段は、自分の中で処理できることまで垂れ流して他人に負のパワーを

与えたいとは思わないんだけどね。綾真君が相手だとついつい余計なことまで話しちゃう

みたい」

誠史はグラスにビールを注いでそれを一気に煽った。

「俺、一人で憤ってちょっと勘違いしてたんです。やっぱりどこかで、死んだ悲しみを引き

摺ることが父親の事考えているって思ってたんでしょうね。心の内なんて聞いて見なきゃ

分からないのに。そんなこともわからなくなるほど、父親のことになると了見狭くなるみ

たいです。なんか恥ずかしい……」

綾真も手にしたグラスを一気に煽ってビールを流し込む。アルコールで恥ずかしさをかき消して

しまわないと、泣いてしまいそうだった。

「綾真君は、本当に素敵な子ども時代を過ごしたんだね」

「そうですか?普通だと思いますけど……」

「でも、お父さんと過ごした思い出、いっぱい思い出せるでしょ?家族旅行とか、クリスマス

とかの思い出ない?」

「そりゃあ、そのくらいはありますけど」

父が死んだときは悲しくて、家族で過ごした日々を思い出したくもなかったけど、忘れること

はなかった。

「好きじゃなかったら忘れるもんだよ。好きじゃなかったら命日に集まるのも面倒くさく

なるし、お父さんの前でみんな笑っていられないと思うよ」

「……そうですよね」

みんな父の事が好きだった。10年間、毎年欠かさず集まってくれるのは、みんなが父を

忘れてないからだ。それこそが自分とは違う形でみんな父の事を思っている証拠だ。

数時間前、あの失望していた気持ちは一体なんだったんだろうと、誠史をみて思う。

誠史と言う人間はつくづく不思議な人だ。自分の親でもなければ友達でもない。大人の様で

子どもっぽく、けれど時々包み込まれている安心感をくれる。自分の父親に少しだけ似た

他人。この不思議な距離感が綾真には心地よかった。

「それにしてもちょっと妬けるなあ」

「え?」

「俺も、綾真君にそれだけ想われる存在になれるようにがんばろうかな」

「はい?」

誠史は再び綾真の腰に手を回した。誠史の息が耳に触れると、綾真は体中の血液が倍速で

流れるような気がした。

「ちょ、ちょっと!もう、からかうの止めてください!」

「別にからかってなんてないよ?真剣に君を口説き落とそうと思ってるだけ」

「冗談にも程があります!俺、そんなの信じませんから!」

「……君、俺の愛を疑うんだ?」

「疑うって!!だいたいありえないです。俺と誠史さんなんて、何もかも違いすぎるし」

「違うからこそ惹かれるんだ。丁度いいから、そのあたりの事じっくり語り合おう。夜は

まだ長い」

誠史が腰に回した手を動かし始めると、綾真は慌ててその手を振りほどいた。

「嫌です!誠史さんとそんなこと話してたら、洗脳されちゃいます!」

「はは、それだけ口答えできるようになればもう大丈夫か」

元気でた?と聞かれ、綾真は耳の先が赤くなった。声は笑っていたけれど、誠史の瞳は

自分の事を心配そうに見ている目だった。本当に不思議な人間だ。

「はい……」

「俺の癒しパワーが効いた?」

「……そういうことにしておきます」

「じゃあ、おまけ。ここにはヒーリングポイントがあって、軽く刺激すると愛で満たされる

らしいよ」

誠史は素早く綾真のおでこに唇を落とした。ちゅっと高い音を立てて綾真のおでこから誠史

の唇が離れた。

「ひやぁあ!!」

綾真は爆発したように暴れて誠史から離れた。おでこを抑えて真っ赤になって反論する。

「な、な、な!」

「な?」

「せ、せ!」

綾真はパクパクと口を動かすが、まともに言葉が続かなかった。

「はいはい、いいから、まず落ち着こう」

誠史が綾真を引き戻して、ソファに座らせる。綾真は両手でおでこを押さえたまま誠史を

軽く睨みつけた。

「何するんですか!」

「癒しをプレゼント」

「全然癒されてないですから!……本当に、油断もすきもありゃしない……」

ぶつぶつと文句を垂れる綾真に誠史は楽しそうに笑った。

買ってきたビールの最後の缶がなくなると、綾真は壁の時計を初めて見上げた。

「あれ?!……もうこんな時間?!俺、帰らないと……」

「12時過ぎてたか。ねえ綾真君、泊まっていきなよ。今からじゃ電車もないし、俺、酒飲

んでるから運転できないし」

「泊まるって!俺、一人で歩いて帰れます」

「歩いて帰るって何時間掛かると思ってるの?」

「1時間も歩けば着きます。タクシーだってあるから大丈夫です」

綾真が立ち上がろうとすると、誠史は腕を掴んで綾真を止めた。

「うわぁ!!」

綾真が過度に反応して、誠史は苦笑いでその手を離した。

「そんなに警戒しなくてもいいのに」

「誰だってあんなことされればしますよ!」

「そうかなあ?まあ、冗談はさておき、ゲストルームにベッド余ってるから泊まっていき

なよ?明日用事あるなら、朝一で送ってくから。俺、こんな夜中につまみまで作ってくれた

かわいい想い人を一人で帰すほどダサい男になりたくない。大丈夫、安心して。ゲスト

ルームちゃんと鍵かかるし、お風呂も覗かないから」

「当たり前です!」

「じゃあ、決まりね。よし、飲み直そう。まだいけるでしょ?」

誠史の瞬発力に綾真は流されるしかなかった。誠史はワインのボトルを一本持ち出して、

綾真のグラスに注いだ。綾真は腑に落ちない表情でそれを貰った。

「なあに?何か不満?そんなにうちに帰りたい?」

「いえ、泊まるのは別にいいんですけど」

「じゃあ何?」

「……『かわいい』は余計です」

さらっと口走った言葉を綾真ははっきりと捕らえていたらしい。かわいいという形容が

余程気に入らないのか、綾真は憮然とした顔でワインを一口飲んだ。

「意外と頑固だね、君」

そんな細かいことどうでもいいのにと、誠史は苦笑いしたのだった。

――>>next

もちもち、モテモテ、もちチーズ春巻き

・切り餅……4個

・プロセスチーズ……4個

・春巻きの皮……4枚

・水……適量

・小麦粉……適量

タレ

<オーロラソース>

・マヨネーズ……大さじ1

・ケチャップ……大さじ1

<スイートチリソース>

・酢……大さじ2

・砂糖……大さじ2

・水……大さじ2

・醤油……小さじ1/2

・赤唐辛子(小口切り)……1本

・レモン汁……小さじ1

・にんにく(すりおろし)……少量

・片栗粉……小さじ1

<わさびポン酢>

・ポン酢……大さじ1

・ごま油……大さじ1/2

・わさび……少量

1.切り餅は4等分、チーズも餅の大きさに合わせて切る。

2.春巻きの皮も4等分する。

3.春巻きの皮の真ん中にチーズ、餅の順にのせ、

風呂敷包みにする。

のり(水溶き小麦粉)で春巻きの口を止める。

(包み口にチーズがあると焼いたときに飛び出しちゃうので注意)

4.フライパンにやや大目の油を敷き、180度くらいで揚げ焼きにする。

(先に合わせ目を下にして焼く)

<スイートチリソース>

1.酢、砂糖、水を耐熱容器に入れて、レンジで30秒ほど加熱

(砂糖が溶ければok)

2.冷めた1に片栗粉を入れて溶かしてレンジで30秒加熱。

(吹きこぼれ注意)出来たらよくかき混ぜておく。

3.冷めたら赤唐辛子、にんにく、レモン汁、醤油を加えて混る

ソースはお好みのもので!

他にも、ハムやウインナーを入れてもおいしい

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13