レシピ7:ほっこり粥で良薬口に苦くない!―前編

雑踏とした学食に綾真と美浦はいた。

テラス側の席に座り、綾真はAランチ、美浦はいつもの「西園寺T定食」」を頬張っている。

昨日の出来事を美浦に話すと、美浦は箸を止めてまじまじと綾真を見た。

「へぇ。じゃあ綾真のトコの我がままな常連客っていうのが、あの『新村誠史』だったっ

て事か」

「美浦、肉食王子知ってるの!?」

「知ってるっていうか、親が昔から肉食王子の物まねしててさ。何のことだかわかんなかった

んだけど、昨日謎が解けた」

「そうだよな。俺らの世代が知ってるわけないよな。昨日盛り上がってたのも40代のサラ

リーマンだったし」

「でも驚いただろ。曰く付きの客が有名子役だなんてさ」

「驚いたっていうか、呆然として声も出なかった。有名子役?……全然見えない!大体俺

肉食王子なんて聞いた事もないし。あの客が芸能人だったなんて信じられないよ」

綾真が肉食王子の名前を出したところで、隣に座っていた割と仲の良いクラスの女子4人が

話しに加わってきた。

「えー!?何?!綾真君、肉食王子と知り合いなの!?」

「……みんな肉食王子知ってるの?」

「昨日テレビでやってたでしょ!お母さんと一緒に見てて初めて知ったんだけど、あの人

超カッコイイよね」

「意外と不遇な最後に思わずほろっときちゃった。25年目の真実とか大げさでしょって母

と笑いながら見てたら、本気で切ないのなんのって」

「うちも、うちも!お母さんが超懐かしそうに見てて思わず一緒に見ちゃったんだけど、

お母さんと一緒に盛り上がっちゃった。綾真君知り合いなの?紹介してよ〜」

「知り合いっていうか、バイト先の常連さんだったんだよ」

綾真が引き気味に言うと、美浦がニタッとした笑いで補足した。

「しかも、サイオンジガーデンでデートした仲」

「なにそれ〜!」

女子の黄色い声が飛んで、綾真が真っ赤になった。

「美浦!勝手に脚色すんな!」

「でもサイオンジガーデンでディナー奢ってもらったのは本当だろ?」

「そうだけど、デートじゃないから!」

「ずるい、私もサイオンジガーデン行きたい」

「あれは一回きりの偶然の出来事だったんだって」

「じゃあ、せめて会わせてよ」

ミーハーな女子は強い。綾真が断る理由を考えているうちに、女子が束になって掛かって

きた。

「私も会いたい!」

「私も」

「そうだ、今度、鍋しようよ。一緒に呼んでよ」

「ええっ……いやいや、無理っしょ」

「だって常連なんでしょ?サイオンジガーデンに一緒に行く仲なんでしょ?」

「あれは、たまたまそういう展開になっただけで……」

「でも、一緒にご飯食べたんでしょ?」

「そうだけど……」

「じゃあ、鍋くらいいいじゃん」

「そうよ。それくらいさらっと誘えるでしょ?」

「ちょっとそれはどうかと……」

綾真が断ろうとすると、女子が恨みがましそうに睨んできた。

「サイオンジガーデンのお礼とか言えばいいじゃん」

綾真は完全に押し負かされた。女子4人に囲まれて「うん」と頷くことしかできず

「じゃあ決まりね」

という一言で、ノックダウンした。

誠史の子役騒動があって、すっかり渡しそびれた「給食クレープ」は冷凍庫の中でカチカチ

のままだ。

次会うときはどんな態度で接したら言いのだろうと、心配の蕾ばかり膨らませていたが、

その心配は開花されることなく萎んでいった。

「……来ない」

綾真がそう呟いたのは、誠史が店に来なくなってから1週間以上も経った頃だった。

「誠史君か?そういえばここんとこ、姿見ないな」

「クレープが霜だらけになる前に食べてもらいたいんだけど」

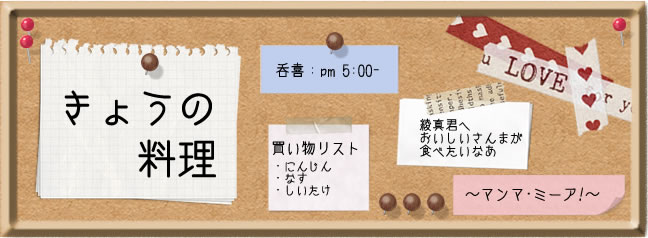

呑喜の冷凍庫には誠史に作ったクレープが未だに眠ったままだ。伯父の高森は閉店作業の

手を止めて呟いた。

「子役騒動の所為で、来店控えてるのかもなあ」

「……ありえないよ」

そんなわけがない。

あの傍若無人の男がそんなことで店に来ないなんて絶対にありえないと自信を持って

言える。自分に好きだの可愛いだの言ってくるような男がこんなことで、自分を抑える

なんてことをするはずがないと綾真は思った。

「そうかあ?じゃあ、風邪でも引いてるとか」

確かに、ここのところ急激に寒さが増して、クラスでも何人か欠席している。叩いても壊

れそうもないような男でも病気になるのかな、と半分本気で思っていると、高森が顎で

冷凍庫を指して言った。

「あんまり放っておくと不味くなるぞ」

「だよね」

「お前、誠史君の家知ってるんやろ?持ってってやれ。ついでに風邪でも引いてないか

見てくればいい」

「いや、でも……」

不味くなるのは嫌だなと言う思いに、誠史が来ない理由が気になる反面、あの家に再び

一人で突入する勇気が沸いてこない。

風邪でダウンしているのなら心配だが仕事で忙しいとか、全くの別の理由でいたなら、

絶対に気まずくなるはずだ。でも、本当に体調不良だったりしたら……。

綾真が思考の迷路をグルグル回っていると、高森に背中を叩かれた。

「そんなに心配なら、さっさと見て来い」

「!?」

振り返ると、高森がニタニタして笑っていた。

「心配とか、違うから!」

綾真は耳を赤らめながら反論した。

バイトの帰り道、綾真は呑喜の冷凍庫から持ってきたクレープを持って、いつもと違う道

を歩いていた。

手にしたケータイはメールが書き掛けのままになっている。高森に背中を押され、クレープ

を持って店を出たはいいが、どうやってメールをしていいのか、たったそれだけなのにさっき

から余計なことばかり考えてしまって、行き詰っていたのだ。

「別に心配してるんじゃないしっ」

口に出た言い訳は本当は図星なことを綾真も分かってはいた。ただ認めたくないだけだ。

メールが送信できないまま綾真は歩き続け、気がついたときには誠史のマンションのすく

近くまで来てしまった。

「ああっもうっ!」

綾真は『マンションの近くにいます。この前渡しそびれたクレープがあります』という

もどかしいメールを送信すると、一気に力が抜けた。縁石に腰を下ろすと、あとは審判が

下るのを待った。

11月の夜空は寒く、じっとしていると背筋が震えた。

返信は5分くらいで来た。綾真は飛び跳ねると、深呼吸して返事を見た。

『わざわざ来てくれたの?嬉しいな。おいでって言いたいけど、風邪で君を満足させられる

自信がないから、今日は駄目』

「やっぱり風邪引いてるんじゃん!」

綾真は誠史のメールを見ると、返信もせずに誠史のマンションに走り出した。

エントランスのインターフォンで誠史の部屋を呼び出すと、機械越しにでも分かる声の

枯れた誠史の声が返ってきた。

綾真は挨拶だけすると、足早に誠史の部屋へと急いだ。

玄関で出迎えてくれた誠史を見て綾真は目を開いて驚いた。

「きちゃったんだ……げほっげほっ」

目を潤ませて、いかにも熱のありそうな顔で誠史は綾真を出迎えた。あのメールの真意は

綾真にこんな姿を見せたくなかったのか、無駄な心配をさせたくなかったからか、風邪を

うつしたくなかったからか、おそらくそれのどれも当てはまるのだろう。

「誠史さん!?」

症状がよくないらしく、廊下の壁に体をもたげてスウェットの体を摩っている。

息遣いが荒く無理して起きてきたのが一目でわかった。いつもの不遜な態度もどこかに

引っ込んで、熱烈な歓迎の言葉も飛んでこない。明らかに普段の誠史ではないことに綾真

は慌てた。

「大丈夫ですか。寝ててください。俺、やることあれば何でもしますんで」

綾真が靴を脱ぎ、自ら部屋に入ってくると、誠史は細い声で笑った。

「綾真君が、こんなに……積極的になってくれるなんて……病気するのも、悪くないね」

綾真は振り返って、口を尖らせた。

「病気の時のうわごとはカウントしませんから!」

やっぱり誠史は誠史だと綾真は内心ほっとして、誠史の体を支える。寒空の下、歩いていた

自分とは対照的に誠史の身体は熱かった。

「病院、行きました?」

「行ってないよ……そのうち、治るでしょ」

「薬はあります?」

「うん……さっき飲んだ」

こんな辛そうな状態でも病院にいかないその根性に綾真は呆れるが、市販薬があるだけでも

まだマシだろう。今は安静にさせることが最重要だ。

「とりあえず寝てください」

「……今日は、やけに、大胆に迫ってくるね……その気に、なっちゃった?」

弱々しい言葉で言われても今日は突き飛ばす気にはなれなかった。綾真は無心になって誠史

をベッドまで連れて行き横にならせた。

ベッドに身体が吸い込まれていくようにぐったりとした姿を見るとやはり相当無理をして

起きてきたようで、綾真は自分が訪問したことを半分後悔した。

「……辛いところわざわざ起こしてすみません。俺、いない方がよかったな……」

綾真は落ち着かない気分で、誠史を見下ろす。誠史はベッドの上で浅い呼吸を繰り返して

いて、高熱が出ているに違いないと綾真は察した。しかし、誠史は最後に大きな呼吸をすると、

綾真を振り返り、いつもの顔を作って見せた。

「ねえ、なんか…持って来てくれたんでしょ?」

「持って来ましたけど、そんな状態じゃ無理ですよ」

綾真は驚いて誠史を見る。高熱が出てるのなら、普通会話なんてしたくないだろうし、薬

もあるのなら、安静にして寝ているのが一番いいに決まっている。寝ているだけなら、自分

がここにいる必要はないだろう。一人にするのは心配だが誠史は成人男性だ、何かあれば

頼れる友人や自分に電話くらいはできるはずだ。

このまま帰ろうと心に決め、綾真は強気に出ると、持っていた手提げ袋を誠史に見せた。

「冷凍庫に入れておきますから、もう少しよくなってから食べてくださいね。……何か

あったら、俺駆けつけますからゆっくり寝てください」

綾真が部屋を出て行こうとすると、誠史が掠れた声を出した。

「帰っちゃうの?」

振り返れば、誠史の顔が淋しそうに見える。病気の時は心細くなるという綾真の先入観

からなのかもしれないが、そんな風に引き止められると帰るのも躊躇ってしまう。

「俺、ここにいたら眠れないでしょう?」

「じゃあ……リビングにでもいるといいよ」

「え……」

引き止められて、気持ちがぐらぐら揺れた。急ぎの用事があるわけでもないし、帰らないと

いけない理由もない。授業の課題が出ていたが、鞄に入ったままだし、それをここでやって

しまうのも手だと思う。なにより、病人を一人にしておくのが綾真の性分からしてあり

えないのだ。綾真は漸く溜息を吐いた。

「……わかりました。俺リビングで授業の課題やってますから、誠史さんは暫く寝てくだ

さい。なにかあったらケータイで呼んでくれればすぐ行きますから」

誠史はそれを聞くと微笑して手を振った。綾真は寝室のドアを静かに締めるとリビングの

ソファに身体を埋めた。

気がついたら、転寝をしていた。リビングのテーブルに広げた課題はほぼ終わっており、

自分の為に淹れたコーヒーも既に空になっていた。エアコンの風で喉がからからに渇いて

起き上がると咽た。

「あれっ……こんな時間……」

ケータイを見ると5分前にメールの着信が一件届いていた。相手は誠史で、何かあったのかと

慌てて開くと、脱力したくなるメッセージが表示された。

『綾真君のかわいい顔がみたいな』

「なっ……」

病状を心配していた綾真はそのメールに深い溜息を落とした。どうしてこの人は、こんな時

までこんなメールをしてくるんだろう。苦笑いもする気になれず、綾真は立ち上がるとベッド

ルームのドアを叩いた。

「誠史さん、起きてます?」

「……おいでよ」

部屋の中から先ほどより幾分マシになった声が聞こえたので、綾真はゆっくりとベッド

ルームのドアを開けた。

誠史はベッドヘッドに背中を預けて起きていた。

「大丈夫、ですか」

「薬効いて来たみたいで、さっきよりはいいよ」

「そうですか」

綾真はほっとしてドアにもたれ掛かった。

「そんなトコいないで、もっとこっちおいで。大丈夫、流石に綾真君に襲い掛かる元気は

ないから安心して?」

「あたりまえです!」

綾真が怒りながら近づいてくると、誠史は思い出したようにそれを制した。

「そういえば、何か持ってきてくれたんだよね?焦らしプレイは、するのは好きだけど

されるのは好きじゃないな」

「別に焦らしてるわけでも、プレイでもありません。……食べられるんですか?」

綾真は眉間に皺を寄せて誠史を見下ろすと、誠史はにっこりと笑って頷く。

「君が作ってくれたものを、俺が残したことある?」

「腐るほど残してるじゃないですかっ」

綾真もついに負けて笑うと、クレープを取りにキッチンに戻ったのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13