レシピ10:オレンジの揺らめきは危険なカクテル―前編

不安が背中からついて来るみたいだった。

誠史が発したメッセージが、鐘を鳴らすみたいに波紋になって綾真の頭を揺らす。気をつ

けて、行かないで、騙されないで……

「あんなの、子どもが拗ねてるだけじゃないか」

そう言い聞かせても、納得できない綻びがあって、それが不安となって綾真の背後を襲って

いるのだ。

誠史が自分の事を本気で想っていることは自覚している。その答えを自分は薄いベールで

隠して見えないようにしているだけなことも分かっていた。

答えを出さなくてはいけない時が近いことは明らかだけれど、全てが怖いままで、誠史の

余裕に甘えて綾真はさっきも何も言えなかった。

「大体、南里さんの何に警戒しろって言うんだ」

綾真が見る南里は誠実で優しく、尊敬できる人生の先輩のような存在だ。そんな南里を警戒

している誠史に綾真は不信と不安を抱く。

誠史の嫉妬が暴走しているのかもしれない。自分が知らない南里がいるのかもしれない。

どっちが当たったとしても、気持ちは晴れないと思った。

南里が待ち合わせに選んだのはカジュアルなイタリアンのレストランだった。慌てて予約

取ったというわりにはランクのいいレストランで、綾真は流石だと感心した。

商店街を抜けて来る時も、店に入ってからも、やはりクリスマス一色で、自分達の存在が

かなり浮いているように感じる。居心地の悪い気持ちを悟られまいとすればするほど、顔

が緊張して、綾真は気付くと無言で座っていた。

「どうしたの?また元気ない?」

「!!……そうですか?なんか、場違いな感じが、居づらくて……」

「はは、そうだよね。カップルやファミリーがイブ祝ってるのに、男二人でこんなところ

いるんだもんね、コッチ系かと勘違いされそうだね」

ピクリと綾真の頬が引きつる。何故こんなにも反応してしまうのだろう。自分はそういう

人間ではないと大声で否定したくなった。自分の知人にゲイはいない。TVの中のタレント

でそういう人種を見たことはあるが、自分には関係のない世界だと今でも思っている。そう

いう「常識」があるから誠史のことは怖いのだ。

「やっぱり日にちを間違えちゃいましたね」

「そう?」

世の中はイブは大切な人と過ごす日だ。いくら日程が合わないからと言って、こんな日に

する必要なかったのにと綾真は今更ながら後悔した。

南里は綾真の心情など構うことなく、和やかに話しかけてくる。自分ひとりが悶々として

いるのが申し訳ないような、情けないような気分だった。

「南里さん、本当に今日予定なかったんですか?」

「残念ながらね。実のところ、仕事ばっかりしてたら、愛想付かされた」

「そうなんですか?……南里さんでもそんな失敗あるんですね」

「綾真君こそ、こんなイブに予定がないなんて、淋しい人生送ってるんじゃない?」

「作ってる暇ないですよ。学校行ってバイトして。出会いもないし」

綾真が呟くと、南里は意味ありげな顔をした。

「綾真君が本気で恋人欲したらすぐにでもできそうなのに」

「そんなことないですって」

「そうかなあ?君みたいな真面目な青年は年上から可愛いとか言われてモテそうなのに」

ピンポイントで突かれて綾真は背筋が凍る思いをした。誠史と自分の関係、本当にバレて

いないだろうか。綾真はそれが表情にでないように笑ってごまかした。

「せっかくなんで、乾杯くらいしませんか?」

「そうだね」

綾真と南里はワインで聖なる夜を祝った。

最初こそ周りの雰囲気に負けてぎくしゃくした態度を取っていた綾真だったが、南里の

優しいオーラもあって、次第に緊張を解いていった。

話題は最近南里が手がけたお店の話から卒展の話になり、何時までも会話が尽きない気が

した。やはり南里と話していると有意義だ。自分の為になる話をしてくれる。楽しいとか

嬉しいとかとは違う次元で、心に響くのだと思った。

そうして、食事に誘った目的をすっかり忘れていたことに綾真は気付いた。

「あの!」

「うん」

「えっと……この前は、ありがとうございました」

綾真は姿勢を正すと、南里の顔を見詰め、ゆっくりと頭を下げた。

「そうそう。今日はそれだったね」

「忘れてたんですか」

「君との話が楽しくてすっかり抜けてたよ。どうだった?……君の雰囲気見ると最悪な答え

は持って来てないみたいだけど?」

「ありがとうございました。和解まではいったような。心から祝福するのはまだ難しいけど

とりあえず二人を見守っていこうと思います」

綾真は実家であったことを話した。話しているうちに今日この話をするのは二度目だと気付く。

そして、つい先ほどまで、誠史とこのことについて話していたことを思い出した。綾真は

急に気が重くなった。

あのあと、誠史はどうしたのだろう。わざわざ自分に会いに来てくれたのに、逃げるように

こちらに来てしまった。チクリと胸が痛いのは何故なんだろう。

――わかっているくせに。

誰かに呟かれたようで、はっと顔を上げる。けれど、その呟きは自分の心の中だと知って

綾真は益々苦しくなった。

「綾真君、大丈夫?」

「はい。もう、本当に大丈夫です。ご心配とご迷惑お掛けしてすみませんでした」

「俺は全然構わないけどね。ところで綾真君。まだ時間あるなら、もう一軒どう?」

言われて綾真はちらりと時計を見る。気持ちは帰りたい気分だったが、誘いを断るのも

申し訳ない気がして綾真は了承した。

二軒目に連れてこられたのは、時間も早いのにディープそうなバーだった。夜の街から入って

きたのに真っ暗に近い店内はバーテンダーの手元だけ青白く光っていて、それ以外はどこに

客席があるのかも分からないほどだった。

「なんだか……」

「綾真君はこういうバーには来ない?」

「そうですね……」

友人達とバーで飲むこともあるが、もう少し健全な空気が漂っていると綾真は直感で思った。

南里は綾真の背中をさり気なく押して、ボックス席の方へと導いて行った。途中、マスター

に目配せすると、マスターも心得ているのか軽く会釈をしただけで、カクテルの用意を始

めた。カウンターが空いているのに不自然な行動に綾真が戸惑っていると、南里は綾真を

エスコートして席に座らせた。

「こんなところに綾真君を連れまわしたら新村が怒っちゃうかな」

「な!?なんで、誠史さんが出てくるんですか?」

「ん?なんとなく?」

「……南里さんって誠史さんと親しいんですか」

「親しいっていう言葉で括るのは無理な関係、かな」

「よく分かりません」

「お互いよく知っていて、知りすぎて、仲良くはなれないってことない?」

「俺には無いです」

「そうだね、綾真君は純粋でまっすぐでどろどろした部分なんてなさそうだもんなあ」

「聖人君子じゃないですよ、俺!根が単純なだけです」

綾真が大げさに否定するのと同時に、マスターがカクテルを運んできた。

「ダイキリです」

マスターは南里の前に透明なカクテルを置いた。それから、綾真の前にはオレンジが眩しい

ロングのカクテルを並べる。

「テキーラサンライズです。お口に合いませんでしたら、お申し付けください」

マスターはそれだけ言うと、カウンターへと戻って行った。

並んだカクテルを見て、南里は苦笑いした。

「あのマスター、綾真君のこと、随分若い子だと思ったな」

「?」

「女の子の好きそうなカクテルでごめんね」

「……俺は別に気にしませんけど」

返答すると、南里はふふっと笑った。

「そう?じゃあ、乾杯」

南里がグラスを軽く持ち上げる。綾真もロングのカクテルを手にとった。

オレンジ色が暗闇の中で揺らめいる。底に沈められたグレナデンシロップの赤色からの

グラデーションが綺麗で、名前のとおり、日の出を思い起こさせるカクテルだった。

さっぱりとしたオレンジの味が口に広がり、あとからアルコールがほわりと漂った。

レディキラーと言えば、同じオレンジジュースでもスクリュードライバーの方が有名だが

人によっては、テキーラサンライズもカテゴライズするほど、飲みやすくその割に度数

が高めである。しかし、綾真は知らなかった。

それでなくとも、一軒目のレストランで結構な量のワインを飲んでいた綾真は、半分ほど

飲んだところで、目の周りが熱くなっていた。耳元で話される南里の声が心地よく、うっかり

すると目を閉じてしまいそうになった。

「綾真君は新村と知り合ってどれくらい?」

南里に言われて、綾真はきゅっと身体が硬直した。誠史に聞かれているわけでもないのに

誠史の話をするのは心が揺さぶられて、苦しかった。

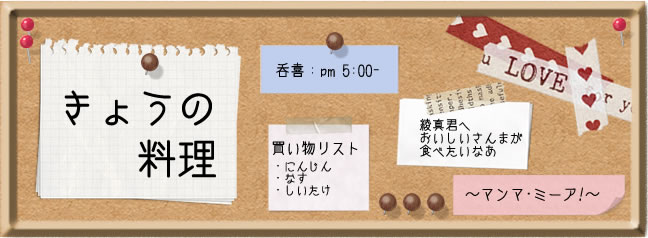

「俺が専門学校に通いだして、呑喜でバイト再開したときにはすでに常連さんだったんで

すけど、色々話すようになったのはつい数ヶ月前ですよ」

「そうなんだ。俺の方はね、入社も配属先の部署も一緒の長い付き合いで、まあ会社辞め

ちゃったから、今はそれほど濃い知り合いってわけじゃないんだけど、その後も仕事で顔

合わせたり、飲みに付き合ったりしてるから、15年来の仲ってわけだ。アイツが結婚した

ときも、×が付いたときも、その事情も知ってるしね。ああ、どうでもいいけどあいつの

性癖だって知ってるよ」

「せ、性癖って!?」

「アイツがどんなエッチが好きかってこと。知りたい?」

「全然知りたくないです!」

ニヤニヤとされて綾真は頭の先っぽからつま先まで真っ赤に燃え上がる気がした。そんな

こと聞いても話のネタにすらできない。

「そう?結構このネタで引っ張れるよ。あいつ俺に知られたこと後悔してたからね」

南里は得意そうに喋った。

「そういうこと言って笑える間柄じゃないんで……。南里さんこそ、随分親しいんですね。

さすが15年来の仲というか……」

南里はダイキリを一口舐めるとソファに身体を沈めた。暗い天井を見上げ、南里は静かに

言った。

「会社を辞めるとき、背中を押してくれたのあいつなんだ」

「え?」

「思っているだけなら誰でも出来る。行動しなきゃ意味ない。コネがないとかノウハウが

ないとか、何かと理由をつけて迷っているのは逃げているのと一緒だって。あいつの助言

は一見すると厳しいけど、一人になって思い返すと凄く背中を押してくれてる一言だって

気づくんだ。……普段はめちゃくちゃなヤツだけどね」

「そうなんですか……」

そういえば、母の再婚の時も誠史は何かを言おうとしていて、自分はその声を遮って逃げ

出してしまった。ちゃんと最後まで聞けば、誠史の気持ちも理解できたのかもしれない。

そう思うと、余計に胸がジリと傷んだ。

「あ、ちょっと今、新村のこと惚れ直してたでしょ」

「惚れ直すってなんですか。社会人としてはカッコイイと思いますけど」

「いや『誠史さんってやっぱりカッコイイ、ラブ!』の方」

「南里さん、なんか勘違いしてません?」

綾真は動揺を見せないようにカクテルに手を伸ばして口を潤した。けれど思ったよりも

大量に流れ込んできたアルコールに頭がくらくらと回る。気を抜くと南里の方へと倒れ

込みそうになって、綾真もソファに背中を付いた。

「酔ってる?大丈夫?肩くらい貸すよ」

南里が意味ありげな表情で綾真を覗く。さっきよりも距離が近いな、と綾真がぼんやり

思っていると、南里の肩が頬に当たった。

「あの、大丈夫です……」

「ねえ、ぶっちゃけ綾真君と新村ってどんな関係なの?」

南里の声が耳元で囁かれている。ぞわぞわと身体が震えて、そんなの自分の方が教えて

欲しい答えだと思った。

綾真が返答に窮していると、南里は色の付いた声で綾真を包んだ。

「どんな関係でも、俺は驚かないよ。一応そっちの方も理解あるつもりだし」

「ぜ、全然!全く関係ないです!誠史さんはただの客です」

ドギマギしながら答えると、南里は

「本当に?恋人とかじゃない?」

と念を押した。

綾真が全力で否定すると、南里は妖しげな表情で綾真の腰に手を回してきた。

「ちょ、ちょっと……南里、さん……!?」

「ん?」

「この手は……」

綾真は南里の手を解こうとするが、思ったよりも力が加わっているのか、密着した身体が

離れてくれなかった。

「恋人じゃなければ、遠慮しなくていいよね?」

南里の唇が、耳をかすめ首筋へと動く。いきなり豹変してしまった南里に、誠史の声が

頭の中で鳴り響いた。気をつけて、行かないで、騙されないで……あれは、こういう意味

だったということなのだろうか。誠史は本性を知っていたから自分を止めたのだと。

綾真が戸惑っているあいだにも、綾真の体は南里の中に引きずり込まれるようで、押し返

しても戻れない蟻地獄のように感じた。

「ちょっと……ホントに止めてください!」

綾真が更に強く押し返すと、南里は少しだけ体の力を抜いた。

「あれ?君、こっちじゃないの?」

「こっちって!?」

「こっちでしょ?」

南里は綾真の左手の甲をすくい上げると、指先に小さくキスを落とした。

「ええ!?南里さん!?」

綾真は慌ててその手を引っ込めて、口づけされたところを擦った。

「違うの?」

「ち、違います!」

涙目になって訴えている綾真を見て、南里も自分の目論見が違っていたことに気づいた。

「なんだ違うの。……新村はこっちじゃないから、てっきり君がゲイで新村をバイに仕立

て上げたのかと思ってたよ」

「冗談!ってか、俺、ゲイじゃないですから!」

今、まさにそこで悩んでいるというのに、こんなデリカシーのない踏み込まれ方はない。

無理やり最後のベールをはがされているような気分だ。

「そうなの?随分いい関係に見えたから、ちょっと入り込む余地ないかなって思ったんだ

よね。関係ないならガツガツ行ってもいいよね?」

「よくないです」

「でも、案外嵌るかもよ」

腰に回された手がゆるゆると体のラインを辿った。ぞわっと体が身震いする。

「!?」

誠史にされる過度のスキンシップで感じる、心地よい震えではなく、嫌悪だ。

いつも抵抗しながらも甘い空気に流されている自分を許していたのは、誠史に対して好意

があったからだ。「抵抗」という体裁を取らなければ、溺れてしまうからだと、綾真は今

頃になってやっと気づいた。

そして、今ここで感じているのは甘さとは全く無縁の感情。

誠史の言葉が駆け巡る。南里に騙されたショックと誠史を信じなかった事の罪悪感で綾真

の瞳が潤んだ。

「止めてくださいっ」

綾真の抵抗にも南里は折れることなく、腰に回された手には力が加わった。顔がどんどん

近づいてきて、キスされると思った瞬間、綾真は南里を突き飛ばしていた。

「……史さんっ!」

呼んだ名前は、助けを求めるためだったのか、それとも……。

「俺、帰ります」

綾真は薄暗いバーを手探りで抜け出すと、自分でもどこに向かうのかわからないまま走り

出していた。

商店街を抜け、観光客もクリスマスのイルミネーションのあかりもまばらになると、綾真

は漸く足を止めた。

心臓が苦しい。息を吸うのも吐くのも、頭の中が血管になって血が沸騰するのではないか

と思うほどだ。アルコールで目の前がぐわんぐわんと揺れ、綾真は車両止めに腰を落とした。

ポケットの中でケータイが鳴っている。相手が誰でも、出る気にはなれなかった。

ケータイは止んで、そしてまたすぐに鳴った。

「くそっ」

綾真は相手を見ることなく、ケータイの電源を落とす。

何故だ、何故こうなった……。こんなことなら、イブに約束しなければ、1軒目のレストラン

でやめておけば、誠史の忠告を聞いて行かなければ……後悔ばかりが湧き上がって、綾真

の目から溢れそうになる。

こぼれそうになる瞳をこすっていると、グレーのBMWクーペが綾真の元へと近づいてきた。

クーペは綾真の前で止まる。綾真が驚いて顔を上げると、運転席のウインドウが下がった。

「なんで……ここに……」

「俺の助言は役に立った?」

誠史が硬い顔で呟いたのだった。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13