レシピ10:オレンジの揺らめきは危険なカクテル―後編

「俺の言葉の意味、わかったみたいだね」

「誠史さん……」

車の中から顔を見せた誠史の表情は読めなかった。綾真には誠史が救世主にも悪魔にも見

える。誠史に会えた安堵感と罪悪感で綾真はその場にへたり込んでしまった。

「あ、れ……」

自分でも驚いて見上げると、誠史が運転席から降りてきて綾真の腕を支えた。

「ったく、世話の焼けるおひめさんだこと」

綾真はそのまま誠史の車に乗せられて、行き先も告げられずに夜の街をすり抜けていった。

イブの街は華やかで、信号で止まるたび横断歩道を渡るカップルの楽しそうな声が聞こえる。

綾真は息をするのも遠慮がちにシートの中で小さくなっていた。

誠史に会えたのは泣けるほど嬉しかった。事実、安堵で瞳が濡れていた。けれどもその一方

で、誠史の忠告を裏切ったことに誠史が怒っているようにも思えて、怖くて堪らなかった。

言い訳を考えて、何に対して言い訳をするんだと自分に突っ込んでみるが、虚しいだけだ。

誠史に嫌われたくない。はっきりとした意識でそれを確認できる。誠史に軽蔑されるのでは

と思うと、固く握った拳が震えそうだった。

車内は終始無言で、街中を抜けると山道へと入っていった。自分のアパートでも誠史のマン

ションでもないことは確かだ。

けれど、行き先を聞ける空気ではなく、綾真はうつむいたままじっと目を閉じていた。

「下ばっかり見てると醉うよ?」

「!?」

誠史に声をかけられて、顔を上げると車はカーブを繰り返し始めた。暗闇の中をヘッド

ライトだけをたよりに車幅の狭い道を走る。時々対向車を避けるために止まったりバック

したりして、誠史は山道を登った。

山頂に近くなると、路肩に駐車している車があちらこちらに現れて、綾真は視線を外へと

移した。

「あ!!」

思わず溢れてしまった声を急いでかき消して、綾真は麓の景色を眺めた。

「この辺で一番有名なスポットだよ。車の中で見れるし、今夜はやりたい放題だろう」

誠史がひどく真面目な口調でいうので綾真は一瞬流したが、その意味を理解して顔がかっ

と熱くなった。

綾真に変な緊張が生まれると、誠史はため息を吐きながら、首を振った。ちょうどいい

駐車スペースを見つけたようで、車はそこに滑り込んだ。

「君と話せる場所が欲しかっただけで、他意はないから」

「……」

自分は何を期待したんだろう。突きつけられた言葉に綾真は気分がまた落ち込んでしまった。

「怒ってます……?」

誠史は車を停車させたあと、無言で夜景を見つめていた。その横顔は考え事をしているの

か、怒っているのか綾真には読めない。いつもの優しそうなオーラが消えているのだけは

よくわかった。

意を決して訊ねた言葉にも誠史は抑揚のない声で答えた。

「綾真君は俺を怒らせるようなことしたの?」

「いえ、俺は……」

自分は何もしていない。何もしていないつもりだ。どうしてああなったのか自分でも分か

らないが、自分に落ち度が100パーセントなかったとも言い切れない。

歯切れの悪い答えに誠史の言葉が更に鋭く突き刺さった。

「じゃあ、南里にされた」

「!!」

思わず綾真が誠史を振り返ると、誠史は悪い予感が当たったと言わんばかりの顔をした。

「なんかされたの!!」

「み、未遂ですから!」

「未遂?未遂って何?何の未遂?!」

感情をむき出しにして誠史が覗き込んでくる。綾真は射すくめられた気分で、ぼそりと

キスされそうになったことを告げた。

「ったく、南里のやつ……」

誠史はおでこに掌を当て、自分のシートに沈んだ。

「あのっ!でも、未遂ですから!……されそうになって、逃げてきたんで」

今更どんな言い訳も誠史には通用しない気がした。行くなと言われて反対を押し切って

行ったのは自分なのだ。騙されてたのは自分で、それを見破れなかったのも自分。ありが

たい忠告を無視したのも全部自分の責任だ。

綾真は居た堪れなくなって小さな声で謝罪した。

「ごめんなさい……」

誠史は額の手をのけると、夜景を見下ろす。ハンドルの上に顔を乗せ、遠い目をした。

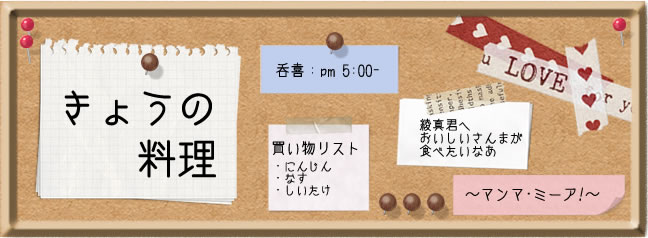

「クリスマスイブに狙った子が、他の男とデートしてんだよ?しかも相手はあのつまみ食い

野郎。挙句の果てに、南里のお得意のバーから、半泣きで飛び出してくるんだもん。こっち

の身にもなって欲しいね」

「!?誠史さん、見てたんですか?」

綾真が驚いて誠史を見上げると、バツの悪そうな顔で誠史は言った。

「ストーカー紛いなことしてた。君に置いていかれてから、南里が予約を取った店を探し

当てて、それから次の店へ行くまでずっと後ろを着けてたの知らなかったでしょ。案の定

あのバーに入っていった。あのバーは、南里が狙った子を落とすときに使うお決まりのバー

なんだ。セオリー過ぎて泣けそうだったね。店の中まで入って連れ出したい衝動、必死に

抑えたよ」

「……」

「綾真君、さっき会ったとき、南里に店出さないかって、言われたことあるって言ってた

でしょ」

「はい……。今日も言われました」

レストランで食事している時に、南里はまたその話題を出した。しかも今度は前より具体

的で、真剣だった。だから、綾真も真剣に返答した。

誠史は綾真のセリフに目頭を抑えた。

「南里はね、気に入った子がいると店を出さないかって唆すんだ。勿論、本人に素質が

あって、ちゃんと独り立ち出来る人間にしか声は掛けない。その辺りはプロフェッショナル

だよ。当たり前だけどね。自分の会社の信用に関わることだからさ。あいつの私情がらみ

で店が潰れたって話聞かないからね、南里は人を見る目があるんだろう。でも、ちゃん

と裏もあって、気に入った子が店を出すと大抵味見されるんだ……」

「え?」

「アイツは本当に本物のゲイなんだ」

「……」

改めてその事実を突きつけられて、綾真は返す言葉がなかった。

「だから俺は心配で心配で……」

誠史は綾真を見下ろすと自嘲気味に呟いた。誠史の硬った顔の筋肉がやっと緩んでいく。

誠史は自分でもかっこ悪いと自覚していた。いい年した男が後を着けて嫉妬に駆られてる

なんてまるでストーカーだと。けれど、南里と接近するたび綾真への想いは自分の中で高

まるばかりだった。

「……怒ってたわけじゃ、ない?」

「強いていえば自分には怒ってたよ。でも君の事が心配だった」

誠史と視線が合うと、胸がぎゅうぎゅうと痛くなった。黙っていると涙が溢れそうになる

ので、綾真は気持ちを笑いながら吐露して涙を無理矢理引っ込めた。

「よかった。俺、怒られて嫌われたらどうしようって、さっきからそればっかり気にして

ました」

「俺がそう簡単に君を嫌いになると思う?」

「わ、わかりませんっ」

「君はこの後に及んでまだ俺の愛を疑うか」

そんな奴はこうだと誠史は綾真の頭をワシャワシャと撫で回す。くすぐったそうに逃げる

と、誠史は綾真の髪の毛を一束掬った。さらさらと手ぐしの髪はおちていく。

誠史に触れられても嫌悪感どころか、やっぱり心地よくて、綾真はこの気持ちの正体を認め

ずにはいられなくなった。

「本当になんにもされてない?」

「はい」

「本当に?」

「ホントですって!」

キスされそうになって、全力で拒んだ。相手が男だからと言う理由ではない。相手が誠史

ではなかったからだ。あの瞬間、自分は確かに誠史を思い浮かべていた。助けてと心の中

で叫んだのも相手は誠史だった。それが答えなのだ。

ぞわぞわと身体の奥から湧き上がる感覚を綾真は止めることができなくなっていた。

「でも、お店出さないかってまた誘われたんでしょ?」

誠史はまだ納得できないのか、不満そうな顔で綾真を見つめた。

「それは……」

「南里はなんて言って唆したの?」

「さと泉の就職辞めて、お店持ったらどうかって。でも、ちゃんと断りましたよ!俺が将来

持つ店は呑喜だけって決めてるんで」

「へえ?」

綾真は潤んだ瞳を何度も瞬かせ、拗ねるように言った。

「だって、呑喜には超偏食の常連客がいて、おじさん止めたら俺がその人の面倒みなきゃ

いけないですから」

言ってから、自分の言葉に恥ずかしくなって綾真は誠史から顔を逸らす。

誠史は驚いたように目を見開いて綾真を見詰めた。そしてゆっくりと目を閉じると手で口

を覆う。外国人が映画の中でよくやりそうな仕草、多分台詞は「オーマイガッ」だ。

「ねえ……ごめん。ちょっと卑怯なことしていい?」

「え?」

誠史は綾真を覗き込むと、綾真の意向などお構いなしに、後頭部へ手を滑らせた。頭の後ろ

を撫で上げられ、上を向かされたかと思った瞬間、綾真は野獣に食べられた。

唇が重なった次には、ちゅちゅっと音を立てて下唇を吸われ、驚いて開けた綾真の口に舌が

ねじ込まれた。

体中の血液が逆流するのではと思わずにはいられないほど、胸が苦しくて心臓がバクバク

音を立てて鳴っている。誠史の舌が絡んで先が触れ合うとビリビリと電気が走ったように

腰が痺れた。

口の中を別の物体が侵略してくるみたいで綾真は抵抗したが、上あごを撫でられると、

ゾクリと身体を震わせた。

忘れていた感覚が身体中の細胞を目覚めさせていくみたいだ。恋心も誰かを欲しいと思う

苦しい気持ちも、欲情する身体も、萎んでいた花が蘇るように乱れ咲き、綾真の目の前を

極彩色の蝶が飛び回っているようだった。

ドクドクと心臓が体中に血液を送り込んで、破裂してしまいそうだ。誠史の舌はお構い無し

に綾真の口の中を攻めつづけた。綾真の舌を引っ掛けてみたり、裏側をなどったり、吸い

出して甘噛みされて、その間中、綾真は呼吸が出来なかった。

綾真は苦しくなって誠史の腕にしがみつく。誠史は綾真の倒れそうになる身体を支えて、

漸く口を離した。

「息、して」

「はぁっ……はあっ……」

綾真の口の端から唾液がこぼれ落ちる。誠史はそれを指で拭った。

「壮絶に色っぽい顔が出来るんだね」

「はぁっ……」

呼吸が整わないまま煽られて、綾真は体中の力がガクリと抜けた。助手席のシートに埋もれ

ると、誠史の手が離れた。その手が名残惜しく思わず手を伸ばすと、誠史も自然と綾真の

手を取った。

無言で手を握っていると、誠史の気持ちが流れ込んでくるように思えた。そして自分の想い

も誠史に向かって伝わっているのではと錯覚した。

「綾真君?」

名前を呼ばれるだけで綾真の目じりに涙が溜まって、今にも零れそうになる。急激に恥ずか

しさがやってきて、綾真は誠史の手を解くと窓の外に顔を背けて、そっと目を擦った。

そんな綾真の態度を誠史は勘違いしたようで、背中でため息が聞こえた。

「ごめん」

「……」

振り返ると、苦笑いの誠史と視線が絡んだ。

「ごめん、ちょっと強引すぎた。君にあんなこと言われて、ちょっと舞い上がってしまっ

たよ。ますます本気で振り向かせたくなるね」

「俺っ……」

綾真が自分の気持ちを告げようとすると、誠史はそれを制した。

「いいよ。無理しないで。混乱してるだろうから答えは待つよ」

「あの……」

「振り回してごめん。家まで送るよ」

誠史がハンドルに手をかける。綾真は焦った。そうじゃない。自分の気持ちは混乱して

も流されてもない。

「いやだ……!」

「ん?」

「……誠史さんの、家、行きたい」

綾真は誠史の手を握り返し、まっすぐに見つめた。

けれど決死の覚悟で告げたセリフに誠史は首を振った。

「キスされて、流されてるんだ。ごめん、ホント卑怯なことした。俺は綾真君のこと本気

で手に入れたいと思ってるけど、それは綾真君も本気になってからだから」

ここまで来ら気長に待つよと言って、誠史は苦笑いになる。

「出発点から嫌われてないとは思ってるけど、超える壁が高いんだよね」

「?」

「俺は君の父親に似てるんだって、高森さんに言われたよ」

「……確かに似てる部分もあります」

「俺の事、父親と被せてたんじゃない?」

「そんなことはありません」

「でも高森さんは、俺が父親に似てるから、お母さんの再婚を祝福した言葉を吐いたとき

君は怒ったんだって」

綾真は目を見開いた。高森にそんな風に思われていたなんて想像もしていなかった。

「それは違います!」

「じゃあ、なんで?」

「誠史さんに言われたからです。俺のこと一番分かって欲しい人に言われたからショック

だったんです」

言いながら、綾真は確信していく。この人にわかってほしい。自分がどれだけ誠史に惹かれ

てしまったのか。この気持ちをどうしたら分かってくれるか。

「……しませんから!」

「何?」

「普通、息子は父親にこんなことしませんから!」

綾真は誠史の腕を引っ張ると、誠史の顔に手を伸ばした。それからゆるく開いていた唇に

自分の唇を重ねた。

ちゅうっと軽い音を立てて離れると、綾真は今度こそ誠史に想いを告げた。

「好きなんです、誠史さんが」

「綾真君!?」

驚いた顔を見せる誠史の胸に綾真は飛び込んでいく。

一瞬の間の後で、頭上から誠史のふっと笑う気配がした。やんわりと回された腕に力が篭る。

綾真は誠史の中でしっかりと抱きしめられていた。

――>>next

あの子を酔わせて、魅惑のテキーラサンライズ

テキーラ……45ml

オレンジジュース……90ml

グレナデンシロップ……2tsp

オレンジ(スライス)……1枚

1.氷を入れたワイングラスにテキーラ、

オレンジジュースを注ぐ

2.軽くステア(バー・スプーンかき混ぜて)して、

グレナデンシロップを静かに沈める

(バースプーンをグラスの縁に合わせてそこに垂らす

とうまく沈みます)

3.スライスオレンジをグラスの縁に飾る

酔わせてお持ち帰りしたら

駄目ですよ!

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13