レシピ9:炊飯ジャーに愛を込めて、炊き込んで―中編

南里と過ごす夕食はただひたすら楽しかった。友人と過ごすのとも違う充実感がある。南里

が外食業界に精通している所為か、南里の繰り広げる話は吸収することばかりなのだ。

料理人としての心構えや、客への気配りは勿論のこと、店の外装やインテリア、活けて

ある花一つにしても、客はちゃんと見ているのだと、料理人をしていると忘れがちになり

そうなところにこそ、細心の注意を払うべきだと南里は力説した。

綾真は南里の料理に対する真摯な態度に好感を持った。尊敬できる人間だと素直に認め

られる人はそれほど多くないが、南里はそれに値すると思った。

「南里さんのことちょっと誤解してました」

「え?どんな?……あ、分かった。ただの強引なオヤジだと思ってたんでしょ」

「……すみません」

「ひどいなあ、新村と一緒にしないでくれる?」

「別に!誠史さんと一緒になんてしてませんよ。大体、誠史さん偏食だし、こんな有益

な話をしてくれませんから」

「そう?じゃあ、今は俺の株の方が上なのかな」

「……そういうことにしておきますね」

綾真はなるべく冗談ぽく返答する。その笑顔に南里も笑って返した。誠史と同じほどの年齢

で、誠史ほど親密でない関係が綾真には心地よかった。

だからなのだろうか、綾真は南里に抱いていた警戒心をあっという間に捨てていて、際どい

質問にもいくつか答えていた。

「……じゃあ、綾真君は今彼女いないんだ」

「気づいたら3年も経ってました」

「そうかあ、俺はてっきりその彼女とのことで悩んでるのかと思ったよ」

「はい?」

「さっき会ったとき、この世の終わりみたいな顔してたから」

「ああ、あれは……」

あれはきっと誠史の事を考えていたからに違いない。答えが出てるのか出てないのか。見て

見ぬ振りをしているのか、それすらも分からなくなるほどグルグルと頭を回ってしまう。

だから一番いいのは考えないでいることなのだ。なのに、ふとした他人の仕草を見ると

やっぱり思い出してしまう。救われないと綾真は思った。

返答の無い綾真に、南里が代弁した。

「片思いの子に脈がないとか?」

「ち、違います!……実家のことで、ちょっと考え事してただけです」

とっさに付いた嘘は今朝の電話の事だ。100パーセント嘘ではないのだから、これくらいで

乗り切れるだろうと綾真が内心ほっとしていると、南里は更に突っ込んできた。

「実家?もしよかったら悩み聞かせてよ?相談乗れるかもしれないし」

「でも……」

「人生の先輩として、助言くらいできるかもしれないでしょ?」

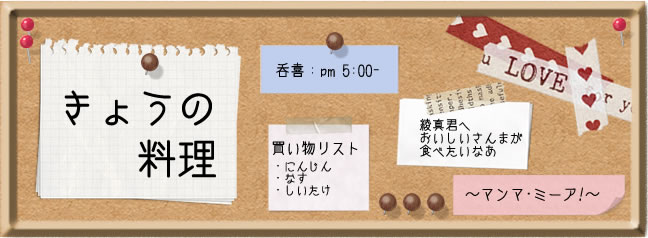

そこまで言われて、綾真は自分の生い立ちからかいつまんで話し出した。父が突然の事故

で他界してしまったこと。呑喜で働き始めた経緯、父への想いや家族への援助など、思い

ついた限りを綾真は話した。

「へえ!綾真君、ずっと仕送りしてるの?」

「ほんの気持ち程度ですけどね」

「偉いなあ。いまどき見ない好青年」

「当たり前のことしてるだけですよ。……でも、その仕送りももういらないって……」

「どうして?」

「今朝、母親からいきなり電話があって、無理するなって言われたんです。でも、無理なら

自分が学生になった時からしてましたし、働き始めてもいらないって一体なんでなんだと

悶々としてたんです」

「それが冴えない顔の理由?」

「……はい」

誠史のことで悩ませていたのが本当の理由だが、今朝の母親からの電話も引っかからない

わけではない。綾真はもっともらしく頷いて見せた。

神妙になった綾真に、南里はううんと唸って、ぼそりと呟いた。

「…男かな」

「え?!」

思ってもみなかった回答に綾真は思わず声を上げて南里を振り返った。

「あれ?普通はそういうこと考えてみない?」

「思いもよりませんでした」

「そう。でも確認してみたほうがいいんじゃない?近いうちに再婚の予定とかあるんじゃ

ないのかなあ」

南里から発せられた再婚の言葉に綾真は耳鳴りがし始めた。たとえ家を出たとしても、我

が家に他人が入ってくるなんて考えもしなかったことだ。あれだけ父親のことを愛していた

母が再婚なんてありえない。その考えは間違っていると綾真はすぐさま否定したかったが

心に引っかかった母親の言葉が、自信をなくさせた。

母親は、新しい収入ができそうだと言っていたはずだ。それは新しい働き口ではなく、新しい

父親のことではないのか。綾真は一気に不安になった。

「おいおい、大丈夫かい?」

「……はい」

綾真は目の前が真っ暗になっていた。何も考えられない。南里との会話も上の空で、そこ

から店を出るまで、何を話したのか覚えていなかった。

母の再婚。それは自分達家族への裏切りだ。愛していた父親への冒涜だ。綾真はそうで

なければいいと願う一方で、そうかもしれないという絶望と怒りで心の中が真っ黒に焦げ

付いてしまった。

自分の気持ちのコントロールができないまま、呑喜のバイトの時間がやってきてしまった。

昼間に実家に電話したときの母の言葉が頭の中でグルグルと旋廻している。戸惑うように

していた母が最後には認めた「そろそろ、再婚もいいかなって……」その一言が、綾真を

失墜させた。

裏切られたという思いが一番強い。父親の存在を否定されているようで、同時に自分の存在

を否定されている気持ちだった。

解決の糸口も気持ちの切り替えも出来ないうちに、厨房へ立つことになってしまった。

雑念だらけの仕事は当然上手く行くはずもなく、不審に思った高森に何度か注意されていた

が、閉店間際になると、はっきりと怒られた。

「綾真、今日はもう上がれ」

「……すみません」

「何があったか知らんけど、そんな顔で料理作られたら、料理が不味くなるわ!」

「……すみません」

返す言葉が見つからなかった。何を言っても言い訳か怒りにしかならず、幼稚な自分にも

情けなかった。

綾真はすごすごと厨房を後にした。エプロンを外しロッカーに投げつける。悔しくて噛んだ

唇から血が滲んだ。

店の方で客が入ってくる声がした。誠史の声だ。今日の最後の客だろう。誠史の声を聞いて

心が震えた。今は会いたくないと思うのに、同時にこの気持ちを誠史に話したくなる。父

のことで悩んでいた自分を癒してくれた誠史なら、きっと自分に納得できる言葉を掛けて

くれるような気がするのだ。

挨拶だけでもして帰ろうと綾真は全てを吐き捨てるように、着替え始めた。

「誠史君、珍しい。眉間に皺入ってるよ」

「仕事が激務なんですよ。俺は残業はしない主義なのに。上が到底終わらない問題を吹っ

かけてくるんです。有能なのも困りもんですよ」

自虐交じりにそういって見せると、誠史はビールに手をつけた。

「年末だしなあ」

「年末ってだけで忙しくするの止めてほしいですよ。……綾真君、今日はお休み?」

「いや……」

高森が困った顔を浮かべると、着替え終わった綾真がおずおずと顔を出した。

「……お先に失礼します」

「あれ?用事?」

「……」

返事の出来ない綾真に代わって高森が応えた。

「お恥ずかしい話ですがね、料理人として使い物にならないんで、上がらせたんです」

「!?」

誠史が驚いて綾真を見上げた。高森の言葉は信じ難い。あんなに料理に対して真面目な態度

で接してきた綾真が、高森に落第点をつけられ、しかも帰されるなんてことがあるなんて

余程の事があったのだとしか思えなかった。

その「余程の事」を想像してみるが誠史には検討が付かなかった。見詰めていた綾真は

傷ついた瞳をにわかに逸らした。

誠史は緊迫した空気を無理矢理緩めようと、ニヤニヤした顔を作って言った。

「何々?綾真君、なんかしちゃったの?あ、恋わずらいとか?」

しかし今の綾真にはそれを流せるだけの余裕が無かった。

「全然そんなんじゃない!」

怒りに任せて叫んだ言葉に高森が眉を顰めた。

「おい、お客様に対してなんて失礼な事言うんや!」

「……」

「大体、お前、入ってきたときからおかしいぞ。俺に対してもやたらとギスギスしてるし。

何がそんなに癇に障るんや!」

気付いていたんだと、綾真は頬を震わせた。その空気に気付いているくせに、自分の怒り

の核心を察しようとしてくれない伯父に綾真は溜めていた言葉をついに零してしまった。

「おじさん……知ってたんですよね」

「何を?!」

綾真が恨みがましく高森を睨む。思わず牙を向けられた伯父にも緊張が走った。

「母が再婚すること、知ってたんですよね!!」

「……」

「……」

店の中がしんと静まり返った。表情をどうやって崩していいのか迷っている高森を見て、

綾真は悟った。やはり高森は随分前からこの話を知っていただろうし、綾真にはひたすら

隠していたのだ。その事実が悔しくて、自分が情けなくなった。

綾真が視線を外すと、高森は漸く硬直した顔を戻した。

「そうやな。……知らせないでと言われていたから、ずっと黙ってた。お前の母さんが、

綾真にはまだ相談できないって」

高森は随分前から知っていた。とても複雑な想いを中々打ち明けようとしなかった綾真の

母が、綾真に対して気を使っていたことくらい嫌でも分かる。だから本人がしゃべるまで

知らない振りを貫き通したのだ。

「知ってて、何で止めてくれなかったん!?」

「俺に止める権利も義務もないやろ」

「おじさんは反対じゃないの!?」

「なんで反対するんだ。お前のお母さんがやっと見つけた幸や」

綾真の父は高森にとって弟だ。その弟がないがしろにされているというのに、反対して

くれない高森に、綾真は怒りのメーターが振り切った気がした。

「やっぱり皆、父さんの事を裏切ってくんだ」

「おいおい、あいつが死んでもう10年だぞ?そろそろ再婚だっていいじゃねえか。お母さん

だって、女手一つで育てるのにも限界あるやろ」

「母さんはそんな理由で再婚するんですか!!」

「それが全てやない」

誠史は綾真のただならぬ様子を呆然としてみていた。

いつも穏やかで、からかうと真っ赤になって恥ずかしがる綾真からは想像しがたいほど、

今の綾真はいつもの姿ではなかった。誠史はここまで綾真を豹変させた原因が、さっきから

ちらちらと言葉に上がっている母の再婚なのだろうと思うと、驚き、そして納得した。

あれほど大切に思っていた父を捨てて母が再婚するのだから内心穏やかにいられるはずが

ないのだ。綾真が父をどれほど慕っていたのかは聞くまでも無く誠史だって分かっていた。

だからといって、綾真のその気持ちを肯定するのも違う気がした。誠史自信、嘗て結婚

を失敗し、今まさに新しい恋愛の真っ最中なのだ。人は時が流れると気持ちが浄化される

ということを誠史は身をもって知っている。

「綾真君、高森さん」

誠史が穏やかに話しかけると、高森は我に返って声のトーンを下げた。

「すみません、こんなお見苦しいところを……」

「いえ、全然。それよりも綾真君、お母さん再婚するの?」

綾真を覗き込むと綾真は急に淋しそうな表情になって睨み返された。

「そうですよ」

家庭の事情を知っている誠史なら綾真の見方についてくれるかもしれない、淡い期待をし

て誠史を見上げる。

「そうかあ。色々あるだろうけど、まずはおめでとう、かな」

「!!」

綾真は唇を噛んだ。服の下に隠した拳が痛い。

「綾真君も丁度いい機会なんじゃないかな。お母さんだって幸せになる権利あると思うし

天国のお父さんだって祝福してくれ……」

誠史が言葉を続けようとしているところをさえぎって、綾真は叫んだ。

「あなたは……誠史さんは分かってくれると思ったのに。一番言われたくなかった!!」

我慢していた涙がぽろりと一粒床に落ちた。

「綾真君!?」

驚いて誠史が立ち上がる。ちゃんと最後まで話を聞いて欲しいと思ったが、沸騰してしまった

綾真の心を引き止めることは出来なかった。

「待って!綾真君!」

次の雫が頬を伝って、床に落ちないうちに綾真は店を飛び出したのだった。

12月の寒空、震える手でケータイのアドレス帳から呼び出した番号に綾真は思わず電話を

掛けていた。

ケータイは5コールで繋がった。

「はい、南里です」

「南里さん……俺……」

「綾真君!?」

「俺っ……」

綾真は何を告げていいのかも分からず、ただ南里の声に縋っていた。

――>>next

よろしければ、ご感想お聞かせ下さい

nakattakotonishitekudasai ©2006-2010 kaoruko since2006/09/13